2025年6月1日施行|熱中症対策の義務化と事業者の対応ポイント

以前のコラムでもご紹介しましたが、いよいよ2025年6月1日、厚生労働省による労働安全衛生規則の改正が施行され、職場における熱中症対策がすべての事業者に対し、罰則付きの義務として位置付けられることになりました。暑熱環境下での作業を行う職場においては、これまで努力義務にとどまっていた対策が、制度上の責任となります。

この背景には、年々深刻化する職場での熱中症災害があります。死亡事故や重篤な障害を伴うケースが後を絶たず、その多くは「初期対応の遅れ」「報告体制の不備」に起因していることが分かっています。

たとえば、都内の医療機関で起きたある事例。

真夏の午後、建物裏手で清掃作業をしていた60代のパート職員が、「少し気分が悪い」と訴えたものの、周囲は一時的な不調だと受け止め、深刻には至らないと判断しました。その後、職員は意識を失い、救急搬送される事態に。現場には報告ルートや対応マニュアルが整備されておらず、初動対応に遅れが出たことで、本人の回復には長い時間を要しました。

「もう二度と、同じようなことが起きないように」

これまで“気をつけて”では済まされていた熱中症対策が、事業者の明確な責任事項として、制度のなかに位置づけられたのです。

熱中症対策の法改正概要|社会福祉施設・病院も対象です

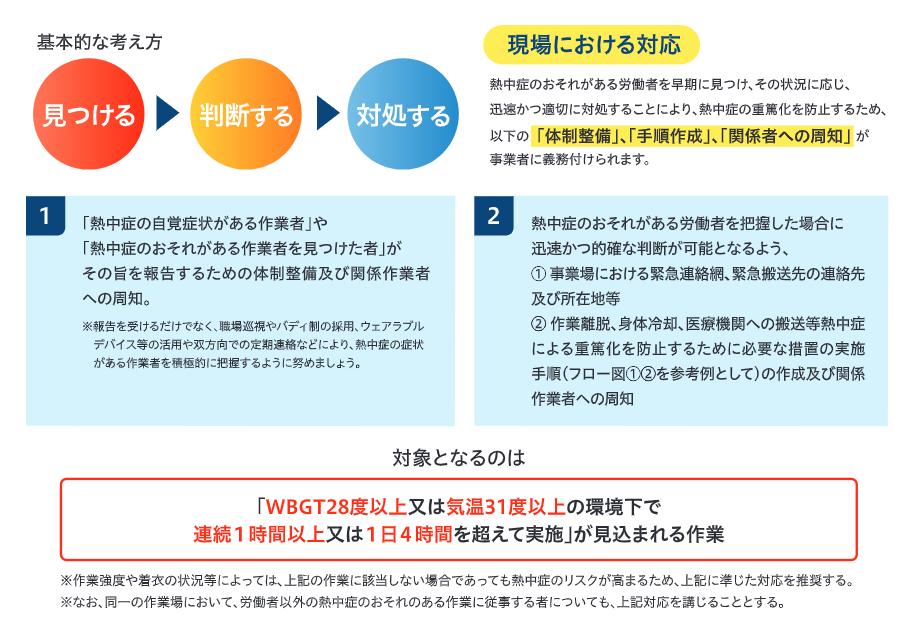

この、2025年6月1日の改正労働安全衛生規則の施行により、事業者には以下のことが法的義務として課されます。

【参考サイト】厚生労働省「職場における熱中症予防情報」

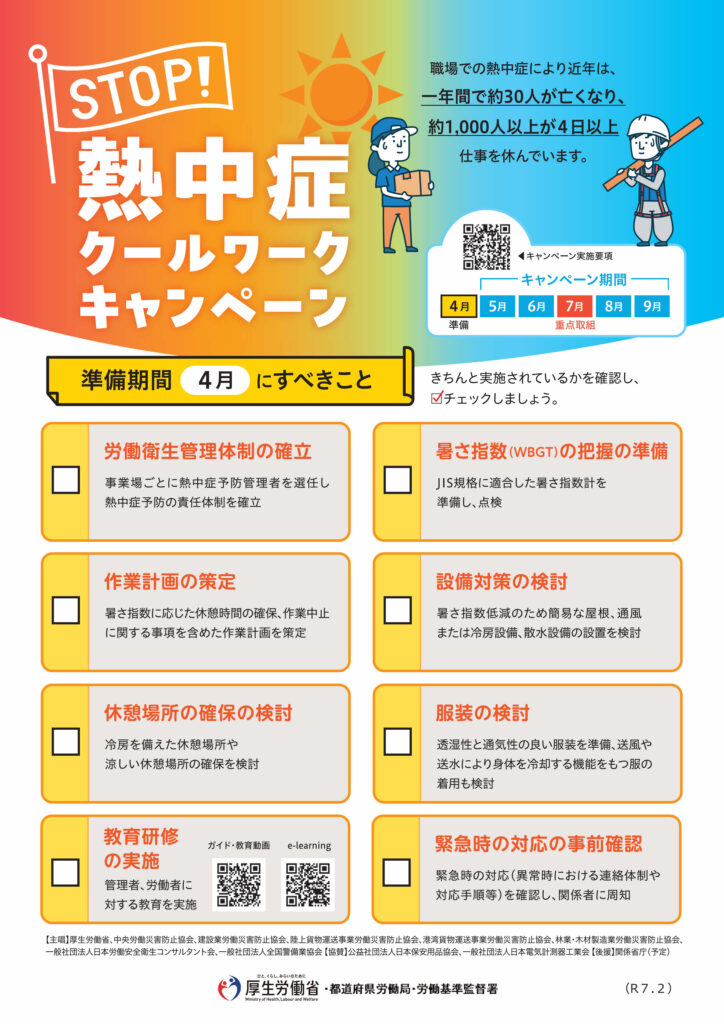

【参考資料】令和7年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」実施要綱

【参考資料】令和7年「STOP ! 熱中症 クールワークキャンペーン」リーフレット

【参考資料】令和7年6月1日に改正労働安全衛生法が施行されます|職場における熱中症対策の強化について

義務内容

この改正により、以下の措置が事業者に義務付けられます。

1 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、

①「熱中症の自覚症状がある作業者」

②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」

がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること

①作業からの離脱

②身体の冷却

③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること

④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等

など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること

※ WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの

厚労省「職場における熱中症対策の強化について」より

この義務は、建設現場や製造業のみならず、医療・福祉施設内の厨房、浴室、倉庫、訪問系サービスや屋外作業など、日常的に暑熱環境下での作業が発生しうる現場すべてが対象です。

「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」の目的と背景

厚生労働省ではこの義務化に合わせ、令和7年度(2025年)「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を展開します。

このキャンペーンは、全国すべての職場で「熱中症による死亡災害をゼロにする」ことを目指すものであり、5月1日から9月30日までの全期間を対象に実施されます。特に7月は重点取組期間とされており、厚労省の資料には、以下のような記述があります。

「死亡災害の多くはWBGTの測定が行われておらず、発症時の措置が講じられなかった。糖尿病や高血圧などの持病による重症化も多い」(実施要綱より要約)

医療・福祉業界においても、高齢者・障害者支援施設の入浴介助、屋外業務、厨房作業、訪問介護の職員がこの「リスクの高い環境」に該当する可能性があります。

実務に活かす!厚労省資料ベースの完全チェックリスト

「やるべきことは分かっている。でも、具体的に何を整備すれば?」

そんな医療・福祉現場の声に応えるため、厚生労働省が定めた「職場における熱中症対策の実施事項」をチェックリスト形式で整理しました。これは、法令遵守と職場の安全を両立するための“行動指針”です。

以下のチェック項目に、あなたの事業所は対応できているでしょうか?

準備期間(4月)に実施すべきこと

□労働衛生管理体制の確立

- 事業場ごとに熱中症予防管理者を選任。熱中症予防の責任体制を確立

□暑さ指数(WBGT)の把握準備

- 日本産業規格に適合したWBGT指数計を準備・点検している

□作業計画の策定

- 暑さ指数に応じた休憩時間の確保

- 作業中止に関する事項を含めた作業計画を策定

□設備対策の検討

- 暑さ指数低減のための簡易な屋根、通風または冷房設備、散水設備の設置を検討

□休憩場所の確保の検討

- 冷房設備を備えた休憩場所、涼しい休憩場所の確保を検討

□服装具の見直し

- 通気性・透湿性の高い作業着、帽子を準備

- 送風や総帥により身体を冷却する機能をもつ服の着用も検討

□緊急時対応の事前確認

- 体調不良時の医療機関・連絡先を確認、関係者に周知

- 緊急時対応フローを確認、関係者に周知

□教育・研修体制の整備

- 管理者・職員向けに動画教材やリーフレットを使用した教育を実施

キャンペーン期間中(5月〜9月)の実施事項

□暑さ指数の定期測定と評価

- JIS規格に適合した暑さ指数系で暑さ指数を随時把握

- 地域を代表する一般的な暑さ指数を参考とすることも有効

□暑さ指数の低減

- 準備期間に検討した設備対策を実施

□休憩場所の整備

- 準備期間に検討した休憩場所を設置

□服装

- 準備期間に検討した服装を着用

□作業時間の短縮

- 作業計画に基づき、暑さ指数に応じた休憩、作業中止

□プレクーリング

- 作業開始前や休憩時間中に深部体温を下げる

□水分・塩分の接種

- 水分と塩分を定期的に摂取(水分等を携行させる等を考慮)

□暑熱順化への対応

- 熱にならすため、7日以上かけて作業時間の調整

- 新規入職者や休み明け労働者は別途注意

□健康診断に基づく対応

- (糖尿病、高血圧症、心疾患、腎不全、精神・神経関係の疾患、広範囲の皮膚疾患、感冒、下痢等の)疾病を持った者には医師等の意見を踏まえ対応

□日常の健康管理

- 当日の朝食の未接種、睡眠不足、前日の多量の飲酒が熱中症の発症の影響を与えることを指導し、作業前に確認

□作業中の労働者の健康状態の確認

- 巡視を頻繁に行い声をかける

- バディを組ませる

- 労働者にお互いの健康状態を留意するよう指導

□異常時の対応

- あらかじめ作成した連絡体制や対応手順等の周知徹底

- 少しでも本人や周りが異変を感じたら、あらかじめ作成した連絡体制や対応手順に基づき適切に対応

- 必ずいったん作業を離れ全身を濡らして送風することなどにより身体を冷却

- 症状が回復しない場合は躊躇なく病院に搬送(症状に応じて救急隊を要請)

重点取組期間(7月)の追加対策

□暑さ指数の低減効果を再確認、必要に応じ対策を追加

□暑さ指数に応じた作業の中断等を徹底

□水分、塩分を積極的に取らせ、その確認を徹底

□作業開始前の健康状態の確認を徹底、巡視頻度を増加

□熱中症のリスクが高まっていることを含め教育を実施

□体調不良のものに異常を認めたときは、躊躇なく救急隊を要請

このチェックリストが「安心の証明」になる

これらのチェック項目は単なる“理想論”ではなく、厚生労働省が正式に示した最低限の基準です。対応の有無が問われる場面は、事故が起きた“あと”ではなく、事前の指導や監査の段階でやってきます。

労働基準監督署からの是正勧告を受ける前に、事業所の体制を可視化しておくことが、結果的に事故防止・信頼確保・経営リスクの回避につながります。

運用ができて初めて「整備」といえる

ただし、チェックリストを満たすことは必要条件にすぎません。本当に重要なのは、それらが現場で日々、実行されているかどうかです。

ある特別養護老人ホームでは、対応手順書が事務所の棚の奥にしまわれ、現場の介護職員がその存在すら知らなかったという事例がありました。いざというとき、役に立たなければ「整備された」とは言えません。

管理者こそがカギを握る

管理職やリーダーが、日々の声かけやシフト調整、巡回で「異変に気づく力」を高めておくことが、現場の安心感をつくります。暑さに耐える文化ではなく、体調不良を早く申告できる風土こそが、命を守る最大の武器だと思います。

法令対応は「コスト」ではなく「信頼への投資」

「義務だから仕方なく」は通用しない

2025年6月からの義務化は、厚労省による明確なメッセージです。

そうした前提のなかで、対策を怠っていたり、名ばかりの整備だったりすれば、事故が起きた際の責任は一気に重くなります。訴訟リスクや行政指導といった言葉が、突然、現実味を帯びてしまうことも。

しかし逆に言えば、万全の体制を整えておくことは、「安心して働ける施設である」という企業価値を、外部にも内部にも伝える強力な手段となります。

実践例に学ぶ|ある中小事業の取り組み

ある介護事業所では、毎年5月に「熱中症週間」を設けていると聞きます。

- 全職員への教育研修

- 緊急連絡カードの常時携帯

- 2時間おきの自己チェックタイム(タイマー支給)

- 軽度の異常があれば即、報告・同行の体制構築

これらの仕組みにより、一昨年、昨年夏には熱中症による休業者ゼロを実現。利用者への影響も最小限に抑えらたそうです。

最後に──「少しの備え」が未来を変える

熱中症対策は、もはや自己責任ではありません。

経営者・管理職が対策を怠れば、それは命のリスクを放置したことに等しい。一方で、しっかりと対応することで、職員・患者・利用者の命を守り、信頼を高め、離職や損害を未然に防ぐことができます。

「うちは該当しないと思っていたけど、よく考えたら厨房や送迎担当が対象になるかもしれない」

「何から始めたらいいか分からない」

そんなときは、どうか遠慮なくご相談ください。

現場に即した実践的な熱中症対策の整備を、一緒に見直すところから始めてみませんか。

【参考サイト】厚生労働省「職場における熱中症予防情報」

【参考資料】令和7年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」実施要綱

【参考資料】令和7年「STOP ! 熱中症 クールワークキャンペーン」リーフレット

【参考資料】令和7年6月1日に改正労働安全衛生法が施行されます|職場における熱中症対策の強化について