Q&A

原則として、職員に有給休暇の取得理由を確認する必要はありませんし、労働者は理由を述べることなく有給休暇を取得する権利があります。

労働基準法上、年次有給休暇は「理由を問わず取得できる」制度です。そのため、会社側が理由を聞くことも、理由によって取得を認めたり拒否したりすることもできません。

ただし、「業務調整のために予定を知りたい」「複数人が同時期に取得を希望している」などの事情がある場合は、任意で教えてもらうようお願いするのは問題ありません。

不必要なトラブルを防ぐためにも、取得理由にかかわらず休暇を認める文化を整備しておくことが望ましいでしょう。

(厚生労働省や労働局の資料では「年次有給休暇は原則として、労働者が請求する時季に与えなければならない」「取得理由を問わず取得できる」旨が繰り返し記載されています)

当事務所では就業規則や社内通達の見直し支援も行っております。お気軽にご相談ください。

退職を申し出た職員にも、有給休暇の取得権はあります。

労働基準法第39条に基づき、退職予定者であっても退職日までの間に有給休暇を取得する権利は認められています。

また、本人の請求があれば、原則として希望する日に取得させなければなりません。

よくある誤解

「退職者に有給休暇を使わせないのが慣例だ」「辞めるならその分働いてもらわないと困る」

こうした理由で取得を拒否することは、労働基準法違反になる可能性があります。

時季変更権の限界

時季変更権(第39条第5項)により、事業運営上著しい支障がある場合は取得時期を変更できるとされています。

しかし、退職までの期間が短い場合、「他の日に与える」ことが事実上困難であるため、時季変更権の行使が否定されやすいとされています。

関連法令・通達・裁判例

■ 労働基準法第39条第1項・第5項

「使用者は、労働者の請求する時季に、年次有給休暇を与えなければならない。」

「ただし、事業の正常な運営を妨げる場合に限り、他の時季にこれを変更することができる。」

■行政通達(昭和49年1月11日 基収5554)

「年休の権利が労基法に基づくものである限り、その労働者の解雇予定日(退職日)を超えての時季変更権行使は行えない」とされています。つまり、退職日までに有給休暇の取得を希望された場合、会社は時季変更権を行使できず、取得を拒否できません。

■厚生労働省Q&A

和歌山県労働局のサイトでは「退職間際の労働者から、残った年休を退職日までの勤務日に充てたいといわれたら、拒むことはできません。実際上、退職前の業務の引継ぎなど必要がある場合は、退職日を遅らせてもらうなど、退職する労働者と話し合ったほうがよい」と明記されています。

有給休暇の買い上げについては、法定日数分については原則として認められませんが、退職等で消滅する場合は買い上げが可能です。

■裁判例

1. 大阪地裁令和6年3月27日判決(232名一斉有給消化事件)

事件の概要:病院の事業譲渡に伴い、全職員が譲渡日に退職し、その後新事業者に雇用されることとなった。譲渡日に退職する職員のうち約3分の2にあたる232名が、一斉に退職前の有給休暇の取得を申請した。

裁判所の判断:一般的には退職前の有給休暇申請について、使用者が時季変更権を行使することは認められない(退職日以降に取得できないため)。しかし、本件のように232名が一斉に有給休暇を申請し、病院業務に重大な支障が生じることが明らかな場合には、使用者は労働者ができるだけ有給休暇を取得できるよう配慮しつつ、時季変更権を行使することが許されると判断した。

2. 東京地裁平成21年1月19日判決(退職前引き継ぎ業務命令事件)

事件の概要:退職する従業員が、それまで取得できなかった有給休暇(34日分)を退職前にまとめて申請した。会社は「退職日まで引き継ぎ業務を行うように」と命じ、有給休暇の取得を拒否。従業員は命令に従わず出社しなかったため、会社はその期間の給与を支払わなかった。従業員は「有給休暇の申請をして休んだのに給与が支払われないのは不当」として訴訟を提起。

裁判所の判断:会社が引き継ぎ業務のために時季変更権を行使したことは適法と認定し、従業員の請求を棄却した。原則として退職前の有給休暇申請は認められるが、引き継ぎなど事業運営上やむを得ない場合には時季変更権の行使が認められるとした。

3. 聖心女子学院事件(神戸地裁昭和29年3月19日判決)

事件の概要:退職に伴い、退職金および未消化の年次有給休暇日数に相当する賃金の支払いを求めたが、会社側は「退職とともに有給休暇請求権は消滅する」と主張。

裁判所の判断:原告らは退職までに有給休暇請求を行使しておらず、退職とともに休暇請求権は消滅するため、未消化分の賃金請求は認められないと判断した。

実務ポイント

退職予定者であっても、法定の有給休暇取得は本人の権利であり、原則として拒否はできません。

限られた出勤予定日のなかで、合理的かつ円満に対応するための準備が必要です。

原則として、労働者が請求した時季に有給休暇を与える必要があります。

ただし、「事業の正常な運営を妨げる場合」には、使用者が時期を変更すること(=時季変更権)が認められています。これは労働基準法第39条第5項に規定されており、法律上唯一認められた拒否の根拠です。

とはいうものの、この「事業の正常な運営を妨げる場合」にあたるかどうかが争点となるケースが多く、個人的にはこのハードルはけっこう高い基準であると感じています。

実務上の留意点

- 「時季変更権」はあくまで別の日に与えることを前提とした権利であり、取得自体を拒否するものではありません。

- 「繁忙期だから一律で不可」「代わりの人がいない」は、時季変更の正当理由としては弱いと判断されやすいです。

- 代替要員の確保や業務体制の見直しなど、使用者側の調整努力が問われる点に注意が必要です。

関連法令・通達

■ 労働基準法 第39条 第5項:「使用者は、労働者が請求した時季に年次有給休暇を与えなければならない。ただし、その請求された時季に年次有給休暇を与えることが、事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」

■労働基準法第39条に基づく「年次有給休暇の時季変更権」の運用基準や、判例(特に「電電弘前局事件」最高裁昭和62年7月10日判決)で示された考え方を要約したもの

「時季変更権が認められるか否かは、事業の種類・内容、規模、代替要員の確保の可能性等を総合的に勘案して判断されるべきであり、単に人員不足を理由としたり、恒常的な繁忙状態にある場合には、これを理由として直ちに時季変更権の行使が正当化されるものではない。」

医療・福祉の職場では、人員配置の限界から時季変更権の運用に慎重さが求められます。

当事務所では、繁忙期やシフト制でも無理なく取得できる年休管理の体制設計や、就業規則・運用マニュアルの整備も含め、実態に即した支援を行っています。

労使トラブルになる前に、一度ご相談ください。

基本的には、年次有給休暇の取得は労働者の権利であり、「いつ取るか」についても尊重されるべきです。

しかし、業務に支障が出る場合には、「時季変更権」の行使により、別の日への変更を求めることができます。

ただし、時季変更権は無制限に認められるものではなく、客観的な理由や証拠(他の職員の勤務状況など)が必要です。

一歩間違えば「年休の権利侵害」とされてしまうため、慎重な対応と社内体制の整備が求められます。

時季変更権が無効となった裁判例

- 弘前電報電話局事件(最高裁昭和62年7月10日判決)

シフト表で最低配置人員が定められていた日勤勤務において、労働者が年休を申請したにもかかわらず、上司が「現地集会への参加など違法行為の恐れ」を理由に、代替勤務を申し出ていた職員の申出を撤回させ、結果的に「必要な最低人員を欠く」として時季変更権を行使しました。

しかし、裁判所は「通常の配慮をすれば勤務割を変更し代替勤務者を配置することが容易に可能だった」こと、「休暇の利用目的いかんで配慮をしなかった」ことを理由に、時季変更権の行使を無効と判断しました。 - JR東海年休事件(名古屋高裁令和5年3月16日判決)

恒常的な要員不足を理由にした時季変更権の行使は、労基法39条5項ただし書の「事業の正常な運営を妨げる場合」には当たらず、そのような時季変更権の行使は許されないと明確に判示されています。

無効な時季変更権の行使によって年休が取得できなかった場合、使用者は債務不履行責任を負うことになるともされています

時季変更権の行使が有効かどうか、その判断が難しいと感じたら、ぜひ専門家にご相談ください。

原則として、年次有給休暇の買い取りは法律で禁止されています。

労働基準法第39条では、「労働者の心身のリフレッシュのために休暇を与えること」を目的としており、使用者が金銭で休暇取得の代替をさせることは認められていません。

ただし、以下のような例外的なケースに限り、買い取りは可能とされています。

買い取りが認められる主な例外

| ケース | 買い取りの可否 | 補足 |

|---|---|---|

| ① 退職時に未使用の有給が残っている | 〇 | 使用できないことが確定しているため、金銭で精算可 |

| ② 法定日数(※)を超える有給休暇(会社独自の上乗せ分) | 〇 | 使用者との合意があれば可能 |

| ③ 使用者が一方的に「買い取るから休暇を与えない」とする | ✕ | 違法(労基法第39条違反) |

※ 法定日数=週5日勤務であれば「年10日~20日(勤続年数に応じて)」

関連法令・通達・厚労省資料

■ 労働基準法 第39条(年次有給休暇):「使用者は、労働者に対して継続し又は分割した10労働日以上の年次有給休暇を与えなければならない。」

この規定は「有給休暇を取得させること」が目的であり、金銭での代替(買い取り)は原則認められていません

■行政通達 昭和30年11月30日 基収4718号:「年次有給休暇の買い上げの予約をし、これに基づいて法第39条の規定により請求し得る年休の日数を減じ、ないし請求された日数を与えないことは、労働基準法第39条違反である」

つまり、事前に買い取りを約束したり、買い取りを理由に有給休暇を与えないことは違法です。

実務上のポイント

- 会社が有給休暇を買い取る義務はありません。あくまで任意です。

- 上乗せ分の買い取りは「労使合意」に基づいて行う必要があります。

- 有給休暇管理簿の整備や、取得奨励のためのルール(例:繰越上限、半日休暇の導入など)を就業規則に明記しておくと、制度的な運用がしやすくなります。

- 退職時の未消化分についても、会社が買い取りに応じるかは任意です。ただし、会社側の事情で取得できなかった場合は、損害賠償請求が認められる場合もあります。

- 退職時の買い取りについては、使用者側から「買い取るよう強要」するのではなく、労働者が取得しなかった事実が前提になります。

- 有給休暇の買い取りを恒常的に行うと、制度趣旨を損なうため、行政指導や罰則の対象になる可能性があります

当事務所では、買い取りに頼らず取得を促進する社内制度の整備、就業規則や有給管理ルールの見直し、および残日数管理の仕組み作りもサポートしています。

「制度の趣旨を守りつつ、現場の実情に合わせた運用」を実現するためのご相談も承っております。

はい、条件によりますが、非常勤でも有給休暇は付与する必要がある場合もあります。

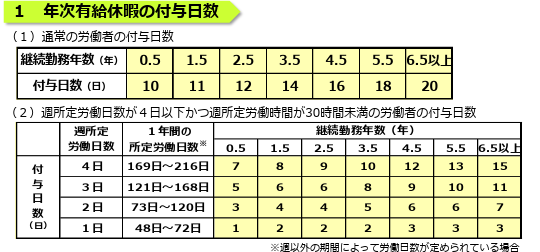

労働基準法第39条により、業種、業態にかかわらず、また、正社員、パートタイム労働者などの区分なく、一定の要件を満たした全ての労働者に対して、年次有給休暇を与えなければなりません。

関連法令・通達・資料

■ 労働基準法 第39条 第1項・第3項

「使用者は、引き続き6か月以上勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対し、10日間の年次有給休暇を与えなければならない」

「週所定労働日数が通常の労働者より短い労働者(いわゆるパートタイマー)については、出勤率の条件を満たした場合、勤務日数に応じた日数(比例付与)を与える」

実務上のアドバイス

勤務実態に応じた「比例付与日数」を、明確に就業規則や労働条件通知書に記載しておくことがトラブル防止につながります。特に看護・介護の現場では「シフト勤務」「日数変動」が多いため、所定労働日数の定義づけが重要です。

有給休暇の誤認や誤付与は、労基署からの是正勧告や未払い賃金トラブルにも発展しかねません。

当事務所では、非常勤職員の有給休暇ルール整備や、実態に合わせた勤務日数の算定、比例付与表の掲示方法など、現場に即したアドバイスを行っています。

「誰に・何日・いつから?」を曖昧にせず、組織として説明責任を果たせる体制づくりをサポートいたします。お気軽にご相談ください。

試用期間中であっても、安易な解雇は違法とされる可能性があります。

試用期間とは、あくまで本採用前の「適性判断の猶予期間」であり、すでに労働契約は成立しています(労働契約法第6条)。

そのため、試用期間中であっても正当な理由がなければ解雇は認められません。

関連法令・判例・行政通達

■ 労働契約法 第16条(解雇の制限):客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は無効とする。

➡ 試用期間中であっても、「勤務態度が気に入らない」「即戦力でなかった」などの曖昧な理由では、裁判で解雇無効とされる可能性が高いでしょう。

■ 労働基準法 第21条(解雇予告の除外):使用者は、14日以内であれば解雇予告手当を支払わず解雇可能。

➡ ただし、14日を超えた場合は、「解雇の30日前予告」または「解雇予告手当(平均賃金の30日分)」が必要です。

■ 判例

- 東京地裁平成24年8月23日判決(生命保険募集業務の従業員)

生命保険募集業務の会社で、試用期間中に本採用を拒否された従業員が解雇の無効を主張し、裁判所は本採用拒否(留保解約権の行使)は無効と判断しました。会社に対し未払賃金14か月分以上の支払い(バックペイ)を命じています。 - ニュース証券事件(東京地判 平成21年1月30日)

証券営業マンが成績不振を理由に、試用期間6か月のうちわずか3か月強で解雇された事案。

裁判所は「わずか3か月強の期間をもって従業員としての適格性を有しないとは到底認めることができない」とし、解雇は客観的に合理的な理由がなく社会通念上相当と認められないとして無効としました。 - オープンタイドジャパン事件(東京地裁 平成14年8月23日)

年俸1300万円で採用された部長について、2か月余りで「業務の速やかさに欠ける」などの理由で本採用を拒否されたが、裁判所は「2か月で職責を果たすことは困難」として本採用拒否を無効と判断しました。 - ブラザー工業事件(名古屋地裁 昭和59年3月23日)

中途採用の「見習」社員から「試用」社員に登用され、その後さらに長期間の試用期間を経て解雇された事案。裁判所は「見習社員期間中に業務適性は判断できる」とし、長期の試用期間設定に合理性がないとして解雇を無効としました。

実務上の注意点

- 採用時に労働条件通知書や雇用契約書で、試用期間中であること、その目的(業務適性や勤務態度の確認)を明記しておくことが重要です。

- 試用期間中の不適格を理由とする解雇でも、面談記録や注意指導の経緯を残しておかないと、トラブルに発展することがあります。

医療・福祉業界では「人手不足」から焦って採用したものの、ミスマッチが早期に発覚するケースも少なくありません。

「試用期間中だから切れる」という考え方ではなく、あくまで「本採用前の判断材料を見極める期間」として、慎重な対応が求められます。

試用期間の設計や雇用契約書の見直しは、ぜひ一度ご相談ください。

「必ず正社員にしなければならない」という義務はありませんが、本人が希望した場合には、無期雇用に転換させなければなりません。

労働契約法第18条では、同一の使用者との間で有期労働契約が通算5年を超えた場合、労働者の申込みによって無期労働契約に転換する権利が認められています。

これが「無期転換ルール」です。

これは「正社員化」を意味するわけではなく、あくまで期間の定めがない労働契約への転換です。処遇や業務内容をどうするかは別途、就業規則や無期転換後の労働条件通知書で定める必要があります。関連法令:労働契約法第18条

なお、無期転換の申込みを拒んだ場合や、労働条件を不当に不利にすることはトラブルの元です。

当事務所では、無期転換ルールに対応した労働条件通知書・雇用契約書の作成支援も行っています。

原則として、労働契約で定めた所定労働日・所定労働時間を、使用者が一方的にゼロにすることはできません。

特に、パートタイマーや短時間勤務職員であっても、「週◯日勤務」「月◯時間勤務」などの合意が契約書や雇用通知書に明記されている場合には、それが契約上の労働義務日になります。これを使用者の都合だけでキャンセルすることは、債務不履行や労基法違反とされるリスクがあります。

根拠となる法令・通達・判例

■ 労働基準法第15条:使用者は、労働契約を締結する際に、労働条件について書面で明示しなければならない。

➡ 明示された「労働日数」「労働時間」が契約内容となります。

■ 労働契約法第8条(就業規則の変更と不利益変更の制限):労働契約の内容は、労使間の合意がない限り、一方的に変更できない。

➡ 「利用者が減った」という事業上の理由があっても、雇用契約に明示された勤務日数をゼロにするには、本人の同意が必要です。

■アルバイト従業員に対してシフトをゼロにすることが実質的な解雇にあたり、不当解雇と認定された判例として、東京地方裁判所の2020年11月25日判決が代表的です。

➡この判例の概要は以下の通りです。

- 介護事業を営む会社に雇用されたパート従業員が、従前は月13~15日のシフトで勤務していたが、8月に5日、9月に1日、10月以降はゼロにシフトが削減された。

- 裁判所は、シフト制で勤務する労働者にとってシフトの大幅な削減は収入減少に直結し不利益が著しいため、合理的な理由なく大幅にシフトを削減することは「シフト決定権限の濫用」にあたり違法と判断した。

- 具体的には、9月・10月のシフトゼロは合理的理由がなく違法であり、直近3か月の平均賃金との差額の支払いを命じた。

- 8月の5日勤務への削減は一定の勤務時間が確保されているとして違法とは認められなかった。

- この判断は民法536条2項(使用者の責めに帰すべき事由による就労不能の場合の賃金請求)に基づくもので、労働基準法26条(休業手当)とは異なる法理である。

この判例は、シフトカットに関する裁判例が少ない中で、シフトを実質的にゼロにすることが解雇に準じる扱いとなり得ることを示しています。合理的な理由なく大幅なシフト削減をすることは違法とされ、賃金請求が認められるケースがあることが明確に示されました。

■ 厚生労働省のサイトより:いわゆる「シフト制」について

厚生労働省のサイトでは「いわゆる「シフト制」で働く労働者の雇用管理を行うにあたり、使用者が現行の労働関係法令等に照らして留意すべき事項を、一覧性をもって示すことにより、適切な労務管理を促すことで、労働紛争を予防し、労使双方にとってシフト制での働き方をメリットのあるものとするため、留意事項を作成した」とあります。

【参考資料】いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項

運用上のポイント

- 業務量の変動に備えるには、雇用契約書に「勤務日数は週◯日を基本とし、業務の繁閑により変動する場合がある」といった記載が必要です。

- また、「一定日数未満の場合は休業手当を支給する」等の規定がないと、労働基準法第26条の「休業手当(平均賃金の60%以上)」の支払いが必要になります。

突然の業務量減少に備えた契約設計やシフト運用は、トラブル防止のカギです。当事務所では、短時間労働者向けの柔軟な雇用契約の作成や、就業規則への反映支援を多数行っております。

シフト調整にお困りの際は、お気軽にご相談ください。

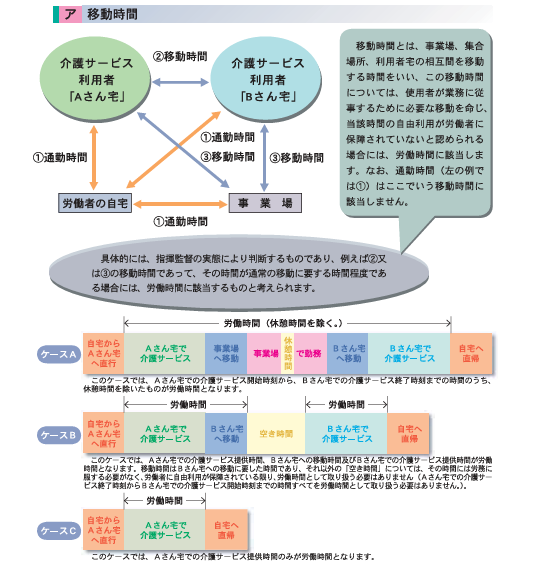

原則として、訪問介護職員が業務のために移動している時間は労働時間に該当し、賃金の支払い対象となります。

厚生労働省の通達によれば、事業所から利用者宅への移動や、利用者宅間の移動など、使用者の指示により業務に必要な移動を行い、その時間が労働者の自由に使えない場合は、労働時間とみなされます。

厚生労働省労働基準局「訪問介護事業者の法定労働条件の確保のために」より

労働時間に該当する移動時間の例

これらの移動は、業務の一環として行われるため、労働時間に含まれます。

労働時間に該当しない移動時間の例

- 自宅から最初の訪問先への移動(直行)

- 最後の訪問先から自宅への移動(直帰)

これらは通勤時間とみなされ、労働時間には含まれません。

注意点

移動時間中に自由に過ごせる時間(例:長時間の待機や休憩)がある場合、その時間は労働時間に含まれない可能性があります。

移動時間の賃金支払いについては、最低賃金を下回らない範囲で、労使協定により定めることができます。

訪問介護事業所において、移動時間の取り扱いを適切に行わない場合、労働基準監督署から是正勧告を受ける可能性もあります。

当事務所では、訪問介護事業所の労務管理に関するご相談を承っております。

労働基準法では、6時間を超える勤務には少なくとも45分の休憩を取らせる必要があります。

介護現場では「忙しくて気がついたら休憩ゼロだった…」というケースが散見されますが、それは法令違反に該当します。

職員が休憩を取れない状態が続くと、監督署から是正勧告を受ける可能性があるだけでなく、労使トラブルの火種にもなりかねません。

当事務所では、「業務の繁忙と休憩確保の両立」をどう仕組みに落とし込むかについて、介護現場の実情に即したアドバイスを行っております。小規模施設から多拠点法人まで、ご相談内容に応じて具体的な対応策をご提案しています。

労働時間管理の観点から注意が必要です。

夜勤明けの研修参加は、「継続勤務」や「労働時間の延長」とみなされる可能性が当然にありがあり、割増賃金の対象となることもあります。

特に介護・医療現場では、夜勤後の疲労を無視した指示は、安全配慮義務違反に該当するリスクもあります。

「研修だから労働ではない」と片付けるのではなく、拘束性や指示性の有無を冷静に判断すべきです。

実際の現場事情に応じた「研修日程の組み方」や「勤務扱いの判断」については、当事務所でもご相談を多く受けております。

また、労働基準法第36条に基づく時間外・休日労働の上限規制(いわゆる36協定)に加え、労働時間と労働時間の間に一定の休息(インターバル)を置くことが、健康確保の観点から強く求められています。

とくに、医療・介護施設における夜勤は長時間に及ぶケースが多く、深夜業に該当する労働後に十分な休息時間を確保しないまま再度拘束することは、安全配慮義務違反にもつながりかねません。

現場で「研修だから労働じゃない」という誤解もありますが、研修が義務付けられており、参加しないと不利益があるような場合、それは労働時間としてカウントされます(厚労省通達:昭和63年3月14日基発150号)。