Q&A

質問:シフト勤務の職員が、本来の法定休日に勤務した場合、「振替休日」と「代休」のどちらで処理すればよいのか迷います。

- 2つの違いは?

- 割増賃金はいつ必要?

- 変形労働時間制(1か月・1年)を導入している場合は扱いが変わる?

医療・介護・福祉業界では、急な欠勤・人員不足により休日に出勤するケースが多いため、正しい実務を教えてください。

結論(最重要ポイント)

「振替休日」と「代休」は別物です。割増賃金が発生するかどうかの分岐は “振替を事前に行ったかどうか”

振替休日(事前に休日を移す)

→ 原則として 割増なし代休(事後に休日を与える)

→ 法定休日労働として35%割増が必ず必要

このルールを理解していないと、

医療・介護・福祉施設では 1人あたり年数万円規模の賃金誤差 になりやすいテーマです。

振替休日と代休の違い(法的整理)

① 振替休日(前もって休日を別日に振り替える)

定義:本来の休日を事前に「勤務日」に変更し、別の日を「休日」として前もって指定すること。

条件(重要):事前の振替指定が必要(当日より前に)

書面・シフト表・勤務割などにより、 “誰が・いつを振り替えるのか” を明確にしておく

効果:振り替えた元の休日日(A日)は 勤務日扱い

- 新たに指定したB日が 休日扱い

- よって A日に働いても、法定休日労働にはならず割増は不要

実務例(介護施設)

- 通所介護で土曜を休日としていた職員

- 行事のため、金曜の段階で「土曜→火曜に休日を振替」と通知

→ 土曜勤務は 通常勤務扱い(割増なし)

② 代休(後から“休ませるだけ”)

定義:休日に勤務させた後、

後日、代わりの休みを与えるだけ の制度。

特徴

- 休日に出勤させた時点で法定休日労働が成立

- 35%割増は必ず必要(後日の代休付与で相殺できない)

実務例

- 特養で日曜が法定休日の職員

- 欠勤者対応のため日曜に急遽出勤

- 翌週に「代休」を与えた

→ 日曜勤務分は 法定休日労働(35%割増)

→ 代休はあくまで「休ませただけ」で割増の代わりにはならない

なぜ間違いやすいのか?(医療・介護・福祉特有の事情)

① 急な人員不足により「事前振替」が困難

- 夜勤者の体調不良

- 看護師の急な欠勤

- 送迎職員の業務都合

→ 事後対応が多く、「代休」扱いにせざるを得ない 施設が多い。

② シフト制=みなし振替ではない

「シフト勤務だからもともと休日は変動する」

という誤解がよくあるが、法定休日を特定していない場合でも、振替休日の“事前指定”は必須。

実務で必要な判断フロー(簡易版)

ステップ1:休日に出勤させる前? 後?

| タイミング | 区分 | 割増 |

|---|---|---|

| 事前に休日を移した | 振替休日 | なし |

| 後から休ませた | 代休 | 法定休日労働(35%) |

ステップ2:施設内での“休日”の定義を明確にする

- 「週1回以上の休日」=法定休日

- 勤務表でどの日が法定休日か明記しているか

- シフト制の場合も、毎週1回は必ず休日が必要

休日の位置が曖昧なままだと、

意図せず法定休日労働になってしまい、割増漏れ につながる。

医療・介護・福祉向けの実務注意

夜勤明けと休日の関係

夜勤明けの“明け日”を休日扱いにできるかどうかは慎重に判断が必要。

明け日と翌日が連続勤務扱いになると、休日が存在しない週が生じてしまうことがあるため注意。

特養・病棟は「振替」が成立しにくい

急な欠勤対応が多く、結果的に“代休”が中心になるため、割増計算の漏れが起きやすい。

訪問介護は「稼働予約」による休日変更に注意

ヘルパーが休日に訪問依頼を入れる形になった場合でも、事前に正しく休日振替が行われていなければ、代休→法定休日労働扱い となる。

当事務所からのアドバイス

- 「休日に勤務した場合は基本“代休”扱い」

- 「割増を支払わなくてよい“振替休日”は、事前指定が鉄則」

- 「変形労働時間制でもこの原則は変わらない」

これらを正しく理解していれば、休日勤務に関する賃金トラブルはほぼ防げます。

当事務所では、医療・介護・福祉施設向けに

- 休日の設定方法

- 振替休日の事前指定の運用

- シフト表の法令チェック

- 割増漏れのリスク点検

など、現場のシフト状況に合わせたアドバイスを行っています。

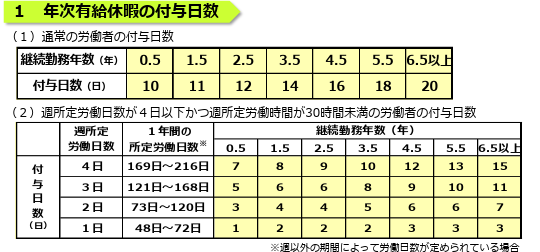

はい、条件によりますが、非常勤でも有給休暇は付与する必要がある場合もあります。

労働基準法第39条により、業種、業態にかかわらず、また、正社員、パートタイム労働者などの区分なく、一定の要件を満たした全ての労働者に対して、年次有給休暇を与えなければなりません。

関連法令・通達・資料

■ 労働基準法 第39条 第1項・第3項

「使用者は、引き続き6か月以上勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対し、10日間の年次有給休暇を与えなければならない」

「週所定労働日数が通常の労働者より短い労働者(いわゆるパートタイマー)については、出勤率の条件を満たした場合、勤務日数に応じた日数(比例付与)を与える」

実務上のアドバイス

勤務実態に応じた「比例付与日数」を、明確に就業規則や労働条件通知書に記載しておくことがトラブル防止につながります。特に看護・介護の現場では「シフト勤務」「日数変動」が多いため、所定労働日数の定義づけが重要です。

有給休暇の誤認や誤付与は、労基署からの是正勧告や未払い賃金トラブルにも発展しかねません。

当事務所では、非常勤職員の有給休暇ルール整備や、実態に合わせた勤務日数の算定、比例付与表の掲示方法など、現場に即したアドバイスを行っています。

「誰に・何日・いつから?」を曖昧にせず、組織として説明責任を果たせる体制づくりをサポートいたします。お気軽にご相談ください。

原則として、年次有給休暇の買い取りは法律で禁止されています。

労働基準法第39条では、「労働者の心身のリフレッシュのために休暇を与えること」を目的としており、使用者が金銭で休暇取得の代替をさせることは認められていません。

ただし、以下のような例外的なケースに限り、買い取りは可能とされています。

買い取りが認められる主な例外

| ケース | 買い取りの可否 | 補足 |

|---|---|---|

| ① 退職時に未使用の有給が残っている | 〇 | 使用できないことが確定しているため、金銭で精算可 |

| ② 法定日数(※)を超える有給休暇(会社独自の上乗せ分) | 〇 | 使用者との合意があれば可能 |

| ③ 使用者が一方的に「買い取るから休暇を与えない」とする | ✕ | 違法(労基法第39条違反) |

※ 法定日数=週5日勤務であれば「年10日~20日(勤続年数に応じて)」

関連法令・通達・厚労省資料

■ 労働基準法 第39条(年次有給休暇):「使用者は、労働者に対して継続し又は分割した10労働日以上の年次有給休暇を与えなければならない。」

この規定は「有給休暇を取得させること」が目的であり、金銭での代替(買い取り)は原則認められていません

■行政通達 昭和30年11月30日 基収4718号:「年次有給休暇の買い上げの予約をし、これに基づいて法第39条の規定により請求し得る年休の日数を減じ、ないし請求された日数を与えないことは、労働基準法第39条違反である」

つまり、事前に買い取りを約束したり、買い取りを理由に有給休暇を与えないことは違法です。

実務上のポイント

- 会社が有給休暇を買い取る義務はありません。あくまで任意です。

- 上乗せ分の買い取りは「労使合意」に基づいて行う必要があります。

- 有給休暇管理簿の整備や、取得奨励のためのルール(例:繰越上限、半日休暇の導入など)を就業規則に明記しておくと、制度的な運用がしやすくなります。

- 退職時の未消化分についても、会社が買い取りに応じるかは任意です。ただし、会社側の事情で取得できなかった場合は、損害賠償請求が認められる場合もあります。

- 退職時の買い取りについては、使用者側から「買い取るよう強要」するのではなく、労働者が取得しなかった事実が前提になります。

- 有給休暇の買い取りを恒常的に行うと、制度趣旨を損なうため、行政指導や罰則の対象になる可能性があります

当事務所では、買い取りに頼らず取得を促進する社内制度の整備、就業規則や有給管理ルールの見直し、および残日数管理の仕組み作りもサポートしています。

「制度の趣旨を守りつつ、現場の実情に合わせた運用」を実現するためのご相談も承っております。

原則として、労働者が請求した時季に有給休暇を与える必要があります。

ただし、「事業の正常な運営を妨げる場合」には、使用者が時期を変更すること(=時季変更権)が認められています。これは労働基準法第39条第5項に規定されており、法律上唯一認められた拒否の根拠です。

とはいうものの、この「事業の正常な運営を妨げる場合」にあたるかどうかが争点となるケースが多く、個人的にはこのハードルはけっこう高い基準であると感じています。

実務上の留意点

- 「時季変更権」はあくまで別の日に与えることを前提とした権利であり、取得自体を拒否するものではありません。

- 「繁忙期だから一律で不可」「代わりの人がいない」は、時季変更の正当理由としては弱いと判断されやすいです。

- 代替要員の確保や業務体制の見直しなど、使用者側の調整努力が問われる点に注意が必要です。

関連法令・通達

■ 労働基準法 第39条 第5項:「使用者は、労働者が請求した時季に年次有給休暇を与えなければならない。ただし、その請求された時季に年次有給休暇を与えることが、事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」

■労働基準法第39条に基づく「年次有給休暇の時季変更権」の運用基準や、判例(特に「電電弘前局事件」最高裁昭和62年7月10日判決)で示された考え方を要約したもの

「時季変更権が認められるか否かは、事業の種類・内容、規模、代替要員の確保の可能性等を総合的に勘案して判断されるべきであり、単に人員不足を理由としたり、恒常的な繁忙状態にある場合には、これを理由として直ちに時季変更権の行使が正当化されるものではない。」

医療・福祉の職場では、人員配置の限界から時季変更権の運用に慎重さが求められます。

当事務所では、繁忙期やシフト制でも無理なく取得できる年休管理の体制設計や、就業規則・運用マニュアルの整備も含め、実態に即した支援を行っています。

労使トラブルになる前に、一度ご相談ください。

退職を申し出た職員にも、有給休暇の取得権はあります。

労働基準法第39条に基づき、退職予定者であっても退職日までの間に有給休暇を取得する権利は認められています。

また、本人の請求があれば、原則として希望する日に取得させなければなりません。

よくある誤解

「退職者に有給休暇を使わせないのが慣例だ」「辞めるならその分働いてもらわないと困る」

こうした理由で取得を拒否することは、労働基準法違反になる可能性があります。

時季変更権の限界

時季変更権(第39条第5項)により、事業運営上著しい支障がある場合は取得時期を変更できるとされています。

しかし、退職までの期間が短い場合、「他の日に与える」ことが事実上困難であるため、時季変更権の行使が否定されやすいとされています。

関連法令・通達・裁判例

■ 労働基準法第39条第1項・第5項

「使用者は、労働者の請求する時季に、年次有給休暇を与えなければならない。」

「ただし、事業の正常な運営を妨げる場合に限り、他の時季にこれを変更することができる。」

■行政通達(昭和49年1月11日 基収5554)

「年休の権利が労基法に基づくものである限り、その労働者の解雇予定日(退職日)を超えての時季変更権行使は行えない」とされています。つまり、退職日までに有給休暇の取得を希望された場合、会社は時季変更権を行使できず、取得を拒否できません。

■厚生労働省Q&A

和歌山県労働局のサイトでは「退職間際の労働者から、残った年休を退職日までの勤務日に充てたいといわれたら、拒むことはできません。実際上、退職前の業務の引継ぎなど必要がある場合は、退職日を遅らせてもらうなど、退職する労働者と話し合ったほうがよい」と明記されています。

有給休暇の買い上げについては、法定日数分については原則として認められませんが、退職等で消滅する場合は買い上げが可能です。

■裁判例

1. 大阪地裁令和6年3月27日判決(232名一斉有給消化事件)

事件の概要:病院の事業譲渡に伴い、全職員が譲渡日に退職し、その後新事業者に雇用されることとなった。譲渡日に退職する職員のうち約3分の2にあたる232名が、一斉に退職前の有給休暇の取得を申請した。

裁判所の判断:一般的には退職前の有給休暇申請について、使用者が時季変更権を行使することは認められない(退職日以降に取得できないため)。しかし、本件のように232名が一斉に有給休暇を申請し、病院業務に重大な支障が生じることが明らかな場合には、使用者は労働者ができるだけ有給休暇を取得できるよう配慮しつつ、時季変更権を行使することが許されると判断した。

2. 東京地裁平成21年1月19日判決(退職前引き継ぎ業務命令事件)

事件の概要:退職する従業員が、それまで取得できなかった有給休暇(34日分)を退職前にまとめて申請した。会社は「退職日まで引き継ぎ業務を行うように」と命じ、有給休暇の取得を拒否。従業員は命令に従わず出社しなかったため、会社はその期間の給与を支払わなかった。従業員は「有給休暇の申請をして休んだのに給与が支払われないのは不当」として訴訟を提起。

裁判所の判断:会社が引き継ぎ業務のために時季変更権を行使したことは適法と認定し、従業員の請求を棄却した。原則として退職前の有給休暇申請は認められるが、引き継ぎなど事業運営上やむを得ない場合には時季変更権の行使が認められるとした。

3. 聖心女子学院事件(神戸地裁昭和29年3月19日判決)

事件の概要:退職に伴い、退職金および未消化の年次有給休暇日数に相当する賃金の支払いを求めたが、会社側は「退職とともに有給休暇請求権は消滅する」と主張。

裁判所の判断:原告らは退職までに有給休暇請求を行使しておらず、退職とともに休暇請求権は消滅するため、未消化分の賃金請求は認められないと判断した。

実務ポイント

退職予定者であっても、法定の有給休暇取得は本人の権利であり、原則として拒否はできません。

限られた出勤予定日のなかで、合理的かつ円満に対応するための準備が必要です。

原則として、職員に有給休暇の取得理由を確認する必要はありませんし、労働者は理由を述べることなく有給休暇を取得する権利があります。

労働基準法上、年次有給休暇は「理由を問わず取得できる」制度です。そのため、会社側が理由を聞くことも、理由によって取得を認めたり拒否したりすることもできません。

ただし、「業務調整のために予定を知りたい」「複数人が同時期に取得を希望している」などの事情がある場合は、任意で教えてもらうようお願いするのは問題ありません。

不必要なトラブルを防ぐためにも、取得理由にかかわらず休暇を認める文化を整備しておくことが望ましいでしょう。

(厚生労働省や労働局の資料では「年次有給休暇は原則として、労働者が請求する時季に与えなければならない」「取得理由を問わず取得できる」旨が繰り返し記載されています)

当事務所では就業規則や社内通達の見直し支援も行っております。お気軽にご相談ください。

基本的には、年次有給休暇の取得は労働者の権利であり、「いつ取るか」についても尊重されるべきです。

しかし、業務に支障が出る場合には、「時季変更権」の行使により、別の日への変更を求めることができます。

ただし、時季変更権は無制限に認められるものではなく、客観的な理由や証拠(他の職員の勤務状況など)が必要です。

一歩間違えば「年休の権利侵害」とされてしまうため、慎重な対応と社内体制の整備が求められます。

時季変更権が無効となった裁判例

- 弘前電報電話局事件(最高裁昭和62年7月10日判決)

シフト表で最低配置人員が定められていた日勤勤務において、労働者が年休を申請したにもかかわらず、上司が「現地集会への参加など違法行為の恐れ」を理由に、代替勤務を申し出ていた職員の申出を撤回させ、結果的に「必要な最低人員を欠く」として時季変更権を行使しました。

しかし、裁判所は「通常の配慮をすれば勤務割を変更し代替勤務者を配置することが容易に可能だった」こと、「休暇の利用目的いかんで配慮をしなかった」ことを理由に、時季変更権の行使を無効と判断しました。 - JR東海年休事件(名古屋高裁令和5年3月16日判決)

恒常的な要員不足を理由にした時季変更権の行使は、労基法39条5項ただし書の「事業の正常な運営を妨げる場合」には当たらず、そのような時季変更権の行使は許されないと明確に判示されています。

無効な時季変更権の行使によって年休が取得できなかった場合、使用者は債務不履行責任を負うことになるともされています

時季変更権の行使が有効かどうか、その判断が難しいと感じたら、ぜひ専門家にご相談ください。

質問:職員が「時間単位の年次有給休暇(時間休)」を1時間取得し、そのうえで所定労働時間後に勤務を続けた場合、残業時間の扱いはどのようになりますか?

例:

- 所定労働時間:7時間30分(休憩45分)

- 9:00〜10:00 時間休

- 10:00〜17:15 勤務(実働 7時間15分)

- 17:15〜19:00 勤務(1時間45分)

- この場合、割増賃金はどの部分に発生しますか?

結論:時間単位有休を取得しても、「所定労働時間」は減りません。

したがって、所定労働時間を超えた時点から “法内残業” が発生し、1日8時間・週40時間を超えれば “法定時間外労働(割増賃金)” になります。

ポイントは次の2つ:

時間有休を取得しても、その日の所定労働時間の枠が変わるわけではない。

残業が割増になるかどうかは、「法定労働時間(1日8時間・週40時間)」を超えたかで判断する。

具体的な計算例

■ 例:

- 所定労働時間:7時間30分(休憩45分)

- 時間休:1時間

- 実働時間(休憩除く):

7時間15分(定時内)+1時間45分(定時後)

= 9時間00分(実働)

■ 残業区分

所定労働時間超え(7時間30分を超えた部分)

→ 法内残業

→ 割増ではなく通常賃金(就業規則で手当付与する企業もあり)

【7:30〜8:00 = 0:30(法内)】

法定労働時間超え(8時間超え)

→ 法定時間外労働(25%割増)

→ このケースでは 1時間00分が該当

【8:00〜9:00 = 1:00(法定外・割増)】

計算結果(一覧)

| 区分 | 時間 | 賃金の扱い |

|---|---|---|

| 法内残業(所定超〜8時間以内) | 0:30 | 通常賃金(割増なし) |

| 法定時間外労働(8時間超) | 1:00 | 25%割増 |

| 合計残業 | 1:30 | 内訳上記のとおり |

なぜ「時間有休を取っても所定時間は変わらない」のか

年次有給休暇は「労働義務の免除」であり、 所定労働時間そのものを短縮する制度ではない。

とくに時間単位有休についても、 “所定労働時間の枠組みそのものは動かない”という前提で行政解釈・実務運用が確立している。

そのため、時間休を1時間取っても、 その日が「所定7時間30分 → 所定6時間30分」になるわけではない。

医療・介護・福祉現場で起こりがちな誤解

誤解1:「時間有休を1時間取ったので、所定労働時間も1時間短くなる」→ 誤り

年次有給休暇は「労働義務の免除」であり、

所定労働時間そのものを変更する制度ではない(労基法39条)。時間単位年休についても、

「所定労働時間の枠が短縮される」という規定はどこにも存在しない。したがって、

時間有休を1時間取得しても、その日の「所定労働時間」は本来どおり維持される。

つまり、

「労働義務が免除された(=その時間働かなくてよい)」だけで、

「所定労働時間そのものが減る」という法的効果はない。

誤解2:「時間有休を取ると、8時間超えたかどうかの判断も変わる」→ 誤り

割増賃金の発生基準は、

労働基準法32条「法定労働時間」(1日8時間・週40時間)。この「法定労働時間の限度」は、

年次有給休暇の取得により変動しない。時間有休を取得したかどうかではなく、

実際に労働した時間が法定労働時間を超えたかどうかで判断する。

つまり、

「有休を取った=8時間超えの判定基準まで動く」ことは一切ない。

誤解3:「時間有休を取った日は残業が発生しない」→ 誤り

労基法上の「残業(時間外労働)」は、

“実際に労働した時間” が法定労働時間を超えたかどうかで決まる(労基法32条/37条)。年次有給休暇は「労働したものとみなす」時間ではなく、

労働義務が免除されているだけ。よって、実際の労働時間が

- 所定労働時間を超えれば「所定外労働」

- 1日8時間を超えれば「法定時間外労働(割増)」

として扱われる。

結論:時間有休を取ったかどうかではなく、労働した時間数だけで残業の有無が決まる。

実務担当者(医療・介護・福祉業界)にむけて

勤怠システム設定に注意

一部の勤怠システムでは、「時間有休を取得した日に所定時間が変動してしまう」という誤設定が起きることがあります。

→ 必ず「所定労働時間は固定」で設計すること。

シフト制(変形労働制)との関係

- 1か月単位の変形労働制を採用している施設では、 “法定時間外”の判定が日ごとではなく、期間の総枠で決まる。

- 時間有休の扱いと変形労働時間制が混乱しやすいため、 「日ごと」「期間枠」の両方で確認する必要がある。

早出・遅出・夜勤のある職場での応用

医療・介護現場では

- 早出が45分早まる

- 夜勤の明け勤務に発生

- 訪問介護の移動の兼ね合い

など、例外処理が多いため、「時間有休取得日の残業は、所定と法定の両方で二段階判定」を徹底するのが最も安全です。

当事務所からの提案

当事務所では、医療機関・社会福祉法人における

- 時間有休取得日の勤怠判定

- 法内・法定残業の分岐設定

- 夜勤との関係整理

- システム設定の最適化

- 残業計算の誤りによる是正指導対策

について、現場運用に合わせたサポートを行っています。

「時間単位有休を取った日の残業計算が不安」

「勤怠システムが正しく設定できているか確認したい」

といったお悩みがあれば、現在の運用状況をお聞かせいただくだけでも、改善の方向性をご提示できます。

復職が形式的なものであった場合、「休職期間がリセットされる」とは限りません。通算規定の有無が重要です。

復職と再休職が近接している場合、企業としては以下の3点を必ず確認・整理する必要があります。

1.「治癒」とみなされない可能性がある

労働契約上の「治癒」は、労務提供義務を完全に履行できる健康状態に回復したことを意味します。復職後まもなく同一の精神疾患で再休職に至る場合、実態としては前回の休職が「治癒に至っていなかった」と評価されるリスクがあります。

これは、【東京地判平成18年4月26日(学校法人K学園事件)】など複数の判例でも認められています。→ このような場合、「復職したからリセット」と単純に考えるのは誤りです。

2.就業規則に「通算規定」があるかどうかが分かれ目

当事務所では、下記のような通算条項を就業規則に定めておくことを推奨いたします。

「復職後○か月以内に、同一または類似の傷病で再び欠勤または休職した場合は、前回の休職期間と通算する」

この規定があることで、復職と再休職を「一連の傷病によるもの」として扱い、休職期間を通算し、満了後には退職・解雇とする正当性が明確になります。

▶ 一方、通算規定がないと、労働者側から「新たな病気」として主張された場合、会社として再度ゼロから休職期間をカウントする(=無期限に雇用関係が継続される)リスクがあります。

→ 労務トラブルを防ぐには、通算規定を明記しておくことが不可欠です。

3.会社の「安全配慮義務」と「雇用維持義務」の境界線

使用者には【労働契約法第5条】に基づく「安全配慮義務」があります。つまり、従業員の心身の健康に配慮する義務です。

しかし、これは労務提供が不可能な社員を無制限に雇い続けなければならないという意味ではありません。

休職期間満了後、就業規則に基づいて退職・解雇とすることは【合理的な運用】として判例上も認められています(例:【大阪地判平成22年10月22日 関西電力事件】等)。

このように、「どこまで配慮すべきか」「いつまで雇用を維持すべきか」の線引きは、法律・判例・就業規則の内容を踏まえた極めて専門的な判断になります。

現場感覚だけで対応してしまうと、「配慮が足りない」と主張される一方で、「無制限に抱え込む」結果になり、組織全体の疲弊につながるおそれもあります。

復職・再休職を繰り返すケースこそ、就業規則の文言、過去の対応履歴、診断書の内容を整理したうえで、次の一手を設計することが重要です。

判断に迷うような段階では専門家として当事務所にご相談にただくことで、結果的に大きな労務トラブルを防げるケースも少なくありません。

職場のメンタルヘルス対応は、法律の知識と現場理解のバランスが求められる領域です。初動対応を誤れば、労災申請や訴訟、職場全体の空気の悪化といったリスクにもつながりかねません。

当事務所では、医療・福祉業界の現場事情に即した実務対応を得意としており、「復職判断の基準がわからない」「主治医と会社側で意見が食い違っている」といった難しいケースにも対応してきました。

お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。

主治医の「復職可」=「即戦力」ではありません。会社が「治癒」を判断するプロセスが不可欠です。

1. 「治癒」の定義を履き違えない

2. 主治医と産業医の役割の違いを知る

一方、会社の産業医は職場環境を理解しています。

たとえ復職の可否について適切に判断できたとしても、「すぐにどの部署に戻すか」「どのような職務を任せるか」といった“配置”の問題は、また別の検討が必要です。 場合によっては一時的に別業務に配置したり、定期的な面談を通じて状態をモニタリングする仕組みを整えることが、トラブル予防と定着支援の両面で有効です。 復職対応は、誤れば深刻な労務トラブルや安全配慮義務違反に発展する可能性もあります。3. 「試し出勤(リハビリ勤務)」の活用

4. 診断書の内容が曖昧な場合

この規定があれば、会社主導でより厳格な確認が可能になります

「復職=即配置」ではないという視点を

特にチーム内の人間関係や業務の負荷バランスなど、他の職員への影響も慎重に見極める必要があります。

就業規則・運用フローの見直しを含め、復職制度の整備に不安がある場合は、ぜひ当事務所への相談をおすすめします。

復職直後の短時間勤務については、主治医の意見書や産業医の判断に従うのが原則です。

たとえば「1日4時間」「週3日」など、医師が指示する勤務量に合わせる必要があります。

また、安全配慮義務(労働契約法第5条)の観点からも、無理な通常勤務への復帰を強いることはできません。

注意点

- 「時短勤務は1か月まで」といった一律ルールは避けたほうが無難です。

- 医師と連携した段階的復帰(ステップ型のリワークプログラム)も検討対象に。

- 時短期間中の賃金支払いルール(例:日給制・時給制の切替など)は、事前に本人と明確に合意しておく必要があります。

裁判例:うつ病等で休職した社員の復職後の短時間勤務について

復職後の短時間勤務や業務軽減の配慮が求められる傾向

- うつ病等で休職した社員が復職する際、短時間勤務や業務内容の軽減などの配慮を会社が行わなかった場合、解雇や退職勧奨が違法とされるケースがあります

【裁判例】うつ病で休職後に復職した社員が再度体調を崩した際、会社が十分な配慮をせずに退職勧奨を行ったことについて、裁判所は会社側の対応の違法性を認めた(京都地裁平成26年2月27日判決など)

- うつ病等で休職した社員が復職する際、短時間勤務や業務内容の軽減などの配慮を会社が行わなかった場合、解雇や退職勧奨が違法とされるケースがあります

短時間勤務や段階的復職を認めることの必要性

復職直後からフルタイム勤務を求めるのではなく、短時間勤務やリハビリ勤務(慣らし出勤)を経て段階的に通常勤務へ戻すことが、再発防止や適応のために重要とされています

復職後の業務内容や勤務時間の調整義務

裁判例では、本人の健康状態や主治医の意見を踏まえ、勤務時間や業務内容の調整を行うことが企業に求められるとされています

厚生労働省の主なガイドライン・手引き

「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」

- 厚労省が公表しているこの手引きは、うつ病等で休業した労働者の復職支援の流れや、復職後の短時間勤務・業務軽減の具体例を示しています

- 復職の際は、主治医の診断書提出、産業医や職場との面談、リハビリ勤務(試し出勤)を経て、段階的に通常勤務へ戻すことが推奨されています

短時間勤務等の具体的配慮例

厚労省の手引きや関連資料では、復職後の配慮例として以下が挙げられています

- 短時間勤務(例:最初は午前中のみ、徐々に勤務時間を延長)

- 軽作業や定型業務への従事

- 残業・深夜業務の禁止

- 出張や交替勤務の制限

復職後のフォローアップ

復職後も産業医や管理監督者による継続的な観察と支援、職場復帰支援プランの評価・見直しが重要とされている

実務上の注意点・ガイドラインの運用

短時間勤務の期間設定

企業によっては短時間勤務の期間を「最長3ヶ月」などと定めるケースがあるが、期間設定には合理性と個別の事情への配慮が必要

一律に短期間で通常勤務に戻すことを強制すると、再発リスクや違法と判断されるリスクがあるため、柔軟な運用が求められます

就業規則の整備

復職後の短時間勤務やリハビリ勤務に関する規定を就業規則に明記し、主治医や産業医の意見を踏まえて運用することが推奨されています

原則として、安否確認と体調確認を行い、必要に応じて休職制度の活用を検討します。

連絡が取れない場合は、安否確認を目的として自宅訪問や緊急連絡先への連絡も選択肢に入ります。その上で、医師の診断書が提出された場合には、就業規則の定めに従い休職の取り扱いが必要です。

安否確認と体調確認の実施

- まず、職員本人への連絡(電話・メール等)を試み、安否と体調の確認を行います。

- 連絡が取れない場合は、緊急連絡先や自宅訪問など、安否確認を目的とした追加対応を検討します。

欠勤理由の把握と対応

- 欠勤がメンタル不調によるものである場合、本人の状況を十分に把握し、無理な出勤要請は控えるべきです。

- 医師の診断書が提出された場合は、就業規則や休職規定に基づき、休職制度の活用を検討します。

裁判例に基づく留意点

- 最高裁平成24年4月27日判決(日本ヒューレット・パッカード事件)では、精神的な不調で欠勤が続く労働者に対し、会社は直ちに懲戒処分や解雇を行うのではなく、精神科医による健康診断の実施や、必要に応じた治療・休職措置を講じるべきとされています。

- このような配慮を欠いたまま「無断欠勤」として懲戒処分を行うことは、適切な対応とは認められず、処分が無効と判断される場合があります。

通達・厚生労働省Q&A・ガイドライン

- 厚生労働省「こころの耳」Q&Aでは、職場のメンタルヘルス不調者への対応として、安否確認・体調把握・必要に応じた産業医等との連携や休職制度の活用が推奨されています。

- また、昭和23年11月11日基発1637号通達では、正当な理由なく2週間以上無断欠勤し、出勤要請にも応じない場合は解雇が可能とされていますが、メンタル不調など正当な理由がある場合は慎重な対応が求められます。

- 厚生労働省の「職場復帰支援の手引き」でも、主治医の診断や本人の状況を踏まえた休職・復職支援の重要性が示されています。