【協会けんぽ】マイナ保険証を持たない被保険者に対する資格確認書の送付について

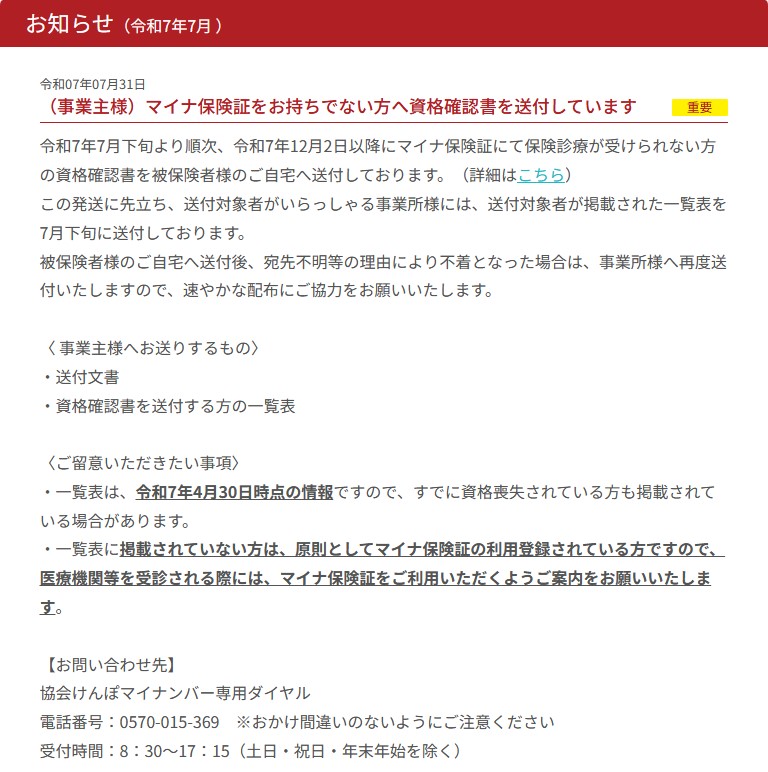

2025年7月31日、全国健康保険協会(協会けんぽ)のホームページにて、「(事業主様)マイナ保険証をお持ちでない方へ資格確認書を送付しています」との案内が公開されました。

この案内は、マイナンバーカードを健康保険証として利用していない被保険者に対し、協会けんぽが発行した「資格確認書」を送付したこと、またその対象者の一覧表を事業所宛に送付した旨を示すものです。

通知の目的は、以下の2点にあります。

- 資格確認書の送付対象者一覧(令和7年4月30日時点)を事業主に共有し、被保険者への配布に漏れがないよう周知を促す

- 宛所不明等により不着となった資格確認書が再送付された場合、事業主による配布を依頼する

保険証の原則廃止(令和7年12月2日予定)に向けた経過措置の一環であり、被保険者の利便性と医療機関での対応の円滑化を図る狙いがあります。

【参考リンク】(事業主様)マイナ保険証をお持ちでない方へ資格確認書を送付しています

【参考リンク】資格確認書の送付について(詳細ページ)

事業所宛に送られてくる書類の構成

令和7年7月下旬より、順次以下の資料が各事業所宛に郵送されています。

- マイナ保険証を持たない被保険者の【資格確認書送付対象者一覧表】(4月30日時点)

- 協会けんぽからの案内文書

- 今後の対応に関する注意事項

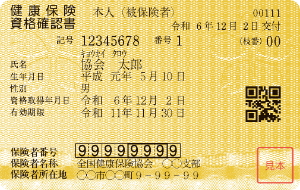

対象者一覧表には、被保険者の「氏名」「記号・番号」「事業所番号」等が記載されています。

一覧表は「令和7年4月30日時点」の情報に基づいて作成されているため、すでに退職済みの方や資格喪失者が含まれている可能性があります。

その場合、事業所で一覧表の内容と現状を照合し、退職者の情報には「退職済」「資格喪失済」などと記録し、内部管理資料として保管しておくとよいでしょう。協会けんぽへの返送等は必要ありません。

協会けんぽからの通知、事業所がやるべき「2つの実務対応」

では、事業所に届いた封筒の中身を確認しながら、具体的に何をすべきかを整理していきましょう。今回の協会けんぽからの案内には、大きく分けて2つの重要なポイントがあります。

ポイント1:『資格確認書送付対象者一覧』の確認

まず、事業主様宛に「資格確認書送付対象者一覧」という書類が送付されています。これは、貴社に在籍する被保険者のうち、マイナ保険証の利用登録が確認できず、資格確認書の送付対象となった方のリストです。

【やるべきこと】

- 内容の確認:まず、この一覧に記載されている従業員が、現在も貴社に在籍しているかを確認してください。

- 【最重要注意点】リストは「令和7年4月30日時点」の情報です:協会けんぽが注意喚起している通り、この一覧は令和7年4月30日時点のデータで作成されています。そのため、5月1日以降に退職(資格喪失)した従業員が記載されている可能性が非常に高いです。

退職者が記載されていたとしても、事業所側で特段、協会けんぽへ「この人は退職しています」と連絡する必要はありません。重要なのは、「現在在籍している従業員のうち、誰が対象者なのか」を把握し、後述する「資格確認書」本体の配布に備えることです。

この一覧表は、対象者の氏名や被保険者証の記号番号などが記載された重要な個人情報です。確認後は、社内の個人情報管理規程に則り、厳重に保管・管理してください。

ポイント2:本人に不着となった『資格確認書』の配布

次に、協会けんぽが被保険者本人宛に送付した「資格確認書」が、住所不明などの理由で届かなかった場合、その不着となった資格確認書が、事業所宛に返送されてきます。

協会けんぽは、事業所へ返送した資格確認書について「被保険者ご本人様へ速やかにお渡しいただきますようお願いいたします」と協力を要請しています。

【やるべきこと】

- 確実な本人への手渡し:資格確認書が届いたら、対象となる従業員へ速やか、かつ確実に手渡してください。単にデスクに置くのではなく、本人に直接手渡し、可能であれば受領のサインをもらうなど、配布した記録を残しておくことが望ましいでしょう。これは、後の「渡した」「受け取っていない」というトラブルを防ぐためにも有効です。

- 従業員からの質問への備え:「会社からいきなり保険証のようなものを渡されたが、これは何ですか?」と、従業員から質問が来る可能性があります。その際に人事労務担当者として、的確に説明できるように準備しておく必要があります。

【従業員への説明例】

「これは、マイナンバーカードの健康保険証利用登録をされていない方に、国から発行されている『資格確認書』です。令和7年12月1日までは、病院などにかかる際に、今までの健康保険証と同じように使えますので、大切に保管してください。もしよろしければ、この機会にマイナンバーカードの保険証利用登録をご検討いただくと、今後の手続きがスムーズになりますよ。」

このように、制度の趣旨を丁寧に説明し、従業員の不安を解消することが大切です。

誤解しやすいポイントと注意事項

「資格喪失者が記載されている=協会のミス」ではない

あくまで通知時点(令和7年4月30日)の情報に基づいており、その後の資格喪失情報は反映されていないため、一覧に記載されていても「ミス」ではありません。正しくは「時差による表記」です。

「事業所は配布に関与しない」は誤り

宛先不明による不着の再送時には、事業所が配布主体となります。責任を持って配布・対応する義務が生じるため、「関係ない書類」と思わず、慎重に取り扱う必要があります。

令和7年12月の現行保険証廃止に向けた対応を今から

マイナ保険証の導入は、保険者(協会けんぽ)だけでなく、被保険者本人や事業所にとっても大きな転換点となります。特に以下のような職場では、周知と支援が不可欠です。

- 高齢職員が多い職場

- マイナンバーカードの取得に不安を抱える被保険者が多い職場

- 外国人職員を多く雇用している職場

当事務所としての見解|制度は通知文書に込められた“意図”から理解する

今回の協会けんぽによる通知には、表面的な書類管理の話を超えた、制度の過渡期における事業所の責任が込められていると感じました。

一覧表を配布するだけの作業に見えて、その裏では、

- 被保険者との信頼関係

- 社内での情報管理体制

- 法改正を見据えた事前準備

といった多くの要素が問われています。

私自身、こうした行政からの通知を見るたびに、単なる手続きとして片づけるのではなく、「今、何を読み取るべきか」「どこまで先回りできるか」を意識するようにしています。

行政からの通知を、単なるトップダウンの指示として右から左へ流すのではなく、従業員との対話を生むきっかけとして、また自社の体制を見つめ直すための健全な材料として活かすこと。その地道な取り組みの積み重ねが、変化の激しい時代においても揺らぐことのない、企業の強い土台を築いていくのではないでしょうか。

【参考リンク】(事業主様)マイナ保険証をお持ちでない方へ資格確認書を送付しています

【参考リンク】資格確認書の送付について(詳細ページ)