職員が辞めていく本当の理由、見えていますか?| 福祉・医療現場の未来を変える「状況対応型リーダーシップ」の処方箋

先日、書棚の奥から一冊の本を久しぶりに手に取りました。世界的なベストセラーとなった、ケン・ブランチャードとスペンサー・ジョンソンの共著『1分間リーダーシップ』です。

経営者や管理職の方であれば、一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。シンプルな言葉でマネジメントの本質を突くこの名著は、刊行から40年以上経った今も、私たちに多くの示唆を与えてくれます。

『新1分間リーダーシップ』(ケン・ブランチャード+パトリシア・ジガーミ+ドリア・ジガーミ 著、ダイヤモンド社刊)

ページをめくりながら、私はある社会福祉法人の理事長様の深刻な表情を思い出していました。

「先生、うちの施設長は本当に真面目で、誰よりも熱心に働いてくれているんです。誰よりも早く出勤し、一番遅くまで残って現場の状況を把握しようと努力している。でも、なぜか彼がリーダーになってから、中堅の優秀な職員が次々と辞めていく。一体、何が起きているんでしょうか…」

この言葉は、多くの福祉施設や医療機関が抱える、根深く、そして非常に深刻な問題の核心を突いています。そう、問題は「リーダーの熱意」や「真面目さ」だけでは解決しない、もっと構造的な部分にあるのです。

この記事を読んでくださっているあなたも、もしかしたら同じような悩みを抱えているのではないでしょうか。

- 「あれだけ手厚く指導した新人が、半年も経たずに辞めてしまった…」

- 「部門間の連携がうまくいかず、いつも雰囲気がギスギスしている…」

- 「利用者のためには、と身を粉にして働く職員の疲弊が限界に近い…」

- 「リーダーを任せた途端、優秀だったプレイヤーが輝きを失ってしまった…」

もし一つでも心当たりがあるなら、それは現場の職員個人の問題ではなく、リーダーシップのあり方そのものに原因があるのかもしれません。本稿では、『1分間リーダーシップ』の著者ケン・ブランチャードが提唱したリーダーシップ論を紐解きながら、現代の福祉・医療現場に潜む労務リスクと、組織を再生させるための具体的な処方箋を、労働法・介護保険法・医療法に精通した社会保険労務士の視点から解説していきます。

なぜ、あなたの施設では人が育たず、辞めていくのか?

福祉・医療の現場は、常に高い専門性と倫理観が求められる、尊い仕事の場です。しかし、その裏側で多くの施設が「人材」に関する深刻な課題に直面しています。

「うちの施設は大丈夫」その思い込みが、崩壊の始まりかもしれない

数年前、当事務所が関与したある介護施設での出来事です。その施設は地域でも評判で、常に満床状態。施設長は業界でも有名なカリスマ的な人物でした。彼の強力なリーダーシップのもと、職員は一丸となって質の高いケアを提供している…少なくとも、外部からはそう見えていました。

しかし、内部では静かな悲鳴が上がっていたのです。施設長のやり方は、いわゆる「俺についてこい」型。彼の成功体験に基づいた指示は絶対で、異なる意見は許されませんでした。経験の浅い職員にとっては、具体的な指示がもらえるため働きやすく感じられたかもしれません。

しかし、問題は経験を積んだ中堅職員たちでした。彼らが「もっとこうした方が利用者のためになるのでは?」と専門職としての意見を具申しても、施設長は「やり方は一つでいい。君は黙って私の言う通りにすればいいんだ」と一蹴。良かれと思っての改善提案は、いつしか「反発」と見なされるようになりました。

結果、どうなったか。向上心とスキルを持った中堅職員たちは、次々と「自分の専門性が活かせない」「ここでは成長できない」と感じ、静かに施設を去っていきました。残ったのは、指示待ちの職員と、疲弊しきった一部のベテランだけ。かつて評判だったケアの質は徐々に低下し、些細なミスや事故が頻発するようになりました。そしてついに、ある職員が過重労働とストレスからメンタル不調を訴え、休職。そのご家族から、施設の「安全配慮義務違反」を問う声が上がったのです。

この事例は、決して他人事ではありません。リーダーのスタイルが一つしかない、あるいはリーダー自身が自分のやり方に固執している時、組織は静かに、しかし確実に蝕まれていきます。

ケン・ブランチャードの「SL理論」とは?

ここで、冒頭にご紹介したケン・ブランチャードの理論に立ち返ってみましょう。彼がポール・ハーシーと共に開発した「SL理論(Situational Leadership® Theory)」、すなわち「状況対応型リーダーシップ理論」は、この問題に対する極めて有効な答えを示してくれます。

この理論の根幹は、驚くほどシンプルです。

「部下の発達度(習熟度と意欲)に応じて、リーダーシップのスタイルを柔軟に変化させるべきだ」

たったこれだけです。しかし、この「部下に合わせてスタイルを変える」ということが、多くのリーダーにとって非常に難しいのです。私たちは誰しも、自分の成功体験や得意なやり方に頼りがちです。しかし、SL理論は、リーダーに4つの異なる「顔」を持つことを求めます。

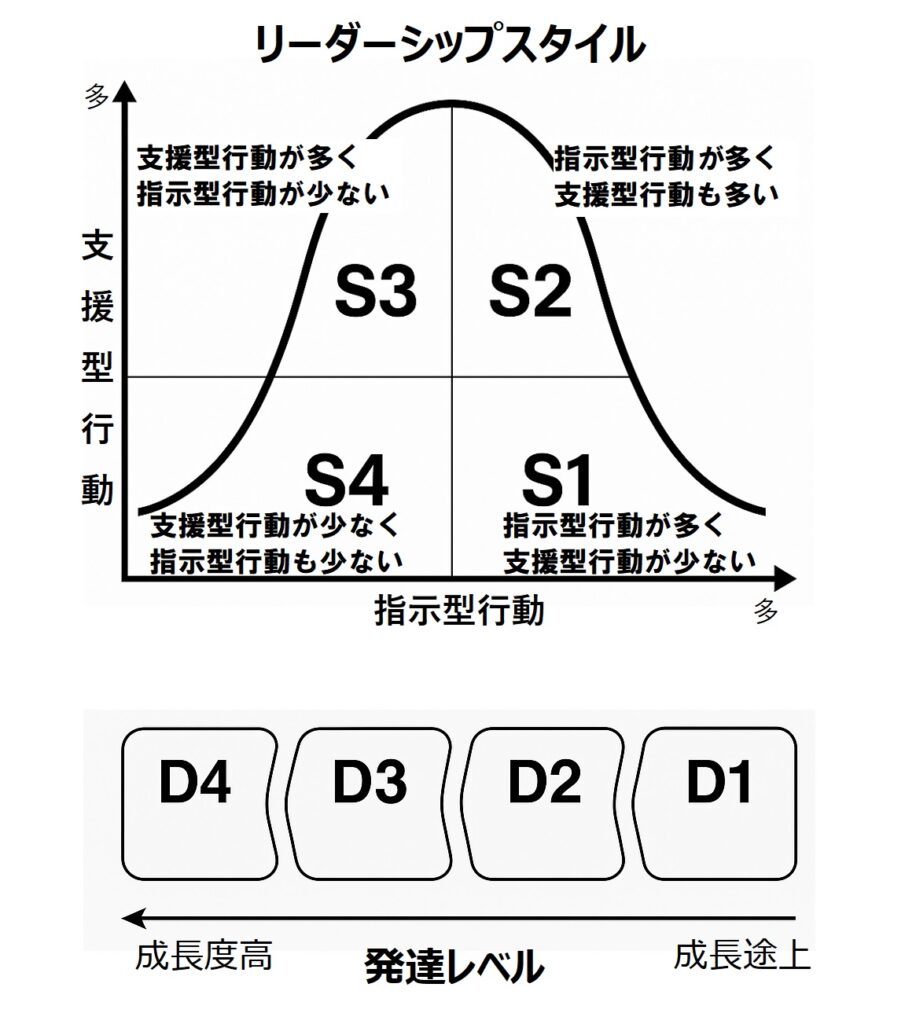

SL理論における4つのリーダーシップスタイル

SL理論では、リーダーシップのスタイルを「指示型行動」と「支援型行動」の2つの軸で分け、4つのタイプに分類します。

『新1分間リーダーシップ』(ケン・ブランチャード+パトリシア・ジガーミ+ドリア・ジガーミ 著、ダイヤモンド社刊)より

S1:指示型(指示型行動:高、支援的行動:低)

- 行動: リーダーが具体的な指示を与え、仕事の進め方を細かく管理・監督する。

- 最適な相手: 新人職員や、未経験の業務に取り組む職員。まだスキルも自信もなく、何をどうすれば良いか分からない状態(発達度D1)。

- 福祉現場での例: 「〇〇さん、この利用者様の移乗介助は、まずベッドの高さをこの位置に合わせ、次にスライディングボードをこの角度で差し込んでください。私がやってみるから、よく見ていて。」

S2:コーチ型(指示型行動:高、支援的行動:高)

- 行動: リーダーが指示を出しつつも、その理由や背景を説明し、部下の意見や質問を促す。双方向のコミュニケーションを重視する。

- 最適な相手: ある程度業務には慣れてきたが、まだ判断に迷いがあったり、モチベーションに波があったりする職員(発達度D2)。

- 福祉現場での例: 「このケアプランの目標設定について、あなたはどう思う?私は〇〇という理由でこう考えたんだけど、あなたの視点も聞かせてほしい。」

S3:支援型(指示型行動:低、支援的行動:高)

- 行動: 仕事の遂行は部下に任せ、リーダーは意思決定を支援したり、相談に乗ったり、精神的なサポートに徹する。

- 最適な相手: 必要なスキルは十分に身につけているが、自信をなくしていたり、責任を持つことに不安を感じていたりする職員(発達度D3)。

- 福祉現場での例: 「例の困難ケース、あなたが中心になって進めてくれているね。何か困っていることや、私に手伝ってほしいことはないかい?君ならきっと乗り越えられると信じているよ。」

S4:委任型(指示型行動:低、支援的行動:低)

- 行動: リーダーは部下を信頼し、目標設定から実行、評価まで、大幅に権限を委譲する。

- 最適な相手: 高いスキルと高い意欲を兼ね備え、自律的に業務を遂行できる職員(発達度D4)。

- 福祉現場での例: 「来年度の新人研修プログラムの企画・運営は、全面的に君に任せたい。予算の範囲内で、君がベストだと思う内容を組み立ててみてくれ。報告を楽しみにしているよ。」

あなたのリーダーシップは、職員を「潰して」いませんか?

SL理論を学ぶと、多くの経営者や管理職の方が「なるほど」と頷かれます。しかし、本当の課題はここからです。あなたの施設では、この4つのスタイルが適切に使い分けられているでしょうか。

ありがちな、しかし最も危険なミスマッチ

- ミスマッチ1:新人(D1)に「支援型(S3)」で接する

「分からないことがあったら何でも聞いてね」とだけ伝え、具体的な指示を出さない。新人は何が分からないかすら分からず、放置されていると感じて不安になり、早期離職につながる。これは優しさではなく、単なる「育成放棄」です。 - ミスマッチ2:ベテラン(D4)に「指示型(S1)」で接し続ける

冒頭の事例のように、高い能力と意欲を持つ職員の自主性を認めず、マイクロマネジメントを続ける。職員は「信頼されていない」「裁量権がない」と感じ、モチベーションが著しく低下。より自分を評価してくれる他の職場へと流出していく。これは組織にとって、計り知れない損失です。 - ミスマッチ3:中堅(D2, D3)へのアプローチを間違える

仕事に慣れてきた頃の職員は、最もデリケートな時期です。意欲はあるがスキルが追い付いていない(D2)のか、スキルはあるが自信を失っている(D3)のか。この見極めを誤ると、適切なサポートができず、成長の壁にぶつかった職員は「この仕事は向いていないのかもしれない」と悩み、離職を考え始めます。

リーダーがご自身の得意なスタイルに固執し、全ての職員に画一的な指導を行ってしまうと、思わぬリスクが生じることがあります。職員は一人ひとり経験もスキルも、仕事への意欲も様々です。もし、その個別の状況を考慮しないアプローチを取った場合、ある職員にとっては成長の機会を奪い、別の職員には不要なストレスを与えてしまう、ということにもなりかねません。結果として、組織全体の活力が失われ、貴重な人材が定着しにくい環境が生まれてしまうことも考えられます。

リーダーシップと労務管理は表裏一体。知らなかったでは済まされない法的リスク

「リーダーシップのあり方は、あくまで組織内部のマネジメントの問題だ」 もしそうお考えなら、その認識は今すぐ改める必要があります。不適切なリーダーシップは、職員のモチベーションを低下させるだけでなく、極めて具体的な法的リスクに直結するからです。

「良かれと思って」が招く、ハラスメントという名の経営リスク

例えば、能力が追い付いていない職員(D2)に対し、成長を促す目的で「コーチ型(S2)」のつもりが、熱が入りすぎてしまったケースを考えてみましょう。

「なんでこんなこともできないんだ!」 「君のせいでチーム全体の効率が落ちているんだぞ!」 「やる気がないなら辞めてしまえ!」

リーダーに悪気はなく、「奮起してほしい」という一心だったかもしれません。しかし、これらの言動は、受け手にとっては単なる叱咤激励ではなく、パワーハラスメントと認定される可能性が極めて高いのです。

労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)により、企業にはハラスメント防止措置が義務付けられています。万が一、パワハラが原因で職員が精神疾患を発症したり、退職に追い込まれたりした場合、企業は安全配慮義務違反や使用者責任を問われ、多額の損害賠償を請求されるリスクを負います。

「うちのリーダーは熱心なだけ」という言い訳は、もはや通用しません。リーダーシップとハラスメントの境界線を正しく理解し、全管理職に徹底させることが、経営者の重要な責務なのです。

曖昧な指示が「サービス残業」の温床になる

SL理論における「指示」の重要性は、労務管理の観点からも極めて重要です。特に、業務の開始・終了時刻が曖昧になりがちな福祉・医療現場では、リーダーの指示の出し方が未払い残業代問題の引き金となり得ます。

例えば、リーダーが夕方になってから「この記録、今日中によろしくね」と曖昧に依頼したとします。職員は「今日中」という言葉から、残業してでも終わらせるべき「業務命令」だと解釈するかもしれません。しかし、リーダー側には「強制したつもりはない」「自主的に残っていただけ」という認識しかない…こうした日々の「認識のズレ」が、意図せずしてサービス残業が常態化する温床となりがちです。 そして、このすれ違いが積み重なった結果、ある日突然、退職した職員から「未払残業代請求」が届くという事態に発展する可能性も否定できません。

適切なリーダーシップとは、業務の範囲と責任、そして時間を明確に指示することでもあります。SL理論に基づき、相手の発達度に応じた明確なコミュニケーションを徹底することは、こうした労務トラブルを未然に防ぐための強力な武器となるのです。

組織の未来は「リーダーを育てるリーダー」にかかっている

ここまで、SL理論を軸に、福祉・医療現場におけるリーダーシップの重要性と、それが労務リスクにどう結びつくかをお話ししてきました。

もしかしたら、あなたはこう感じているかもしれません。 「理論は分かった。でも、うちの施設長やリーダーたちに、明日から急に4つの顔を使い分けろと言っても無理だ」

そうかもしれません。リーダーシップは、知識として知っているだけでは何の意味もありません。実践し、失敗し、省察するサイクルを繰り返す中で、初めて血肉となっていくスキルです。では、経営者であるあなたにできることは何でしょうか。

それは、「リーダーを育てる環境」を整備することではないでしょうか。

ケン・ブランチャードは、自身の会社を設立する際、「人々の人生をよりよくすること」「職場における人の価値と効果を高めること」を目標に掲げました。これは、福祉・医療の理念と深く共鳴するものではないでしょうか。

職員の価値と効果を高めるためには、まず彼らを導くリーダー自身が成長し続けなければなりません。そして、リーダーたちが安心して新しいリーダーシップのスタイルに挑戦し、たとえ失敗してもそれを受け止め、共に学ぶ文化を組織の中に作っていくことこそ、経営層の最も重要な役割ではないかと思います。

研修を一度実施して終わり、というような単純な話ではありません。

- 管理職たちが自身のリーダーシップについて、腹を割って相談できる場はありますか?

- あるリーダーの不適切な言動が、他の職員にどのような影響を与えているか、客観的に把握する仕組みはありますか?

- 職員一人ひとりの「発達度」を、勘や経験だけでなく、客観的な指標で評価し、共有する試みをしていますか?

これらの問いに、「Yes」と答えられないとしたら、あなたの組織は、気づかぬうちに、大切な人材と未来の可能性を少しずつ失っているのかもしれません。リーダーシップの問題は、放置すればするほど根深くなり、組織の根幹を揺るがす事態へと発展していきます。

個々のリーダーの個人的な資質の問題として片付けるのではなく、組織全体で取り組むべき経営課題として捉え直すこと。その第一歩を踏み出すことは、これからの人手不足時代を乗り越え、地域から選ばれ続ける法人となるための、非常に大きな意味を持つでしょう。

組織の課題が複雑に絡み合い、何から手をつければ良いか分からなくなるのは、多くのリーダーが直面する悩みです。当事務所ではこれまで、様々な組織が課題を乗り越える姿に立ち会ってきました。まずは貴法人の「今」を客観的に整理し、未来に向けた次の一歩を、私たちと一緒に考えてみませんか。それは、より良い組織への価値ある一歩となるはずです。