出生後休業支援給付金が始まったけれど──現場がつまずく“申請の壁”とは

制度はスタートしたけれど、どこから手をつければ?

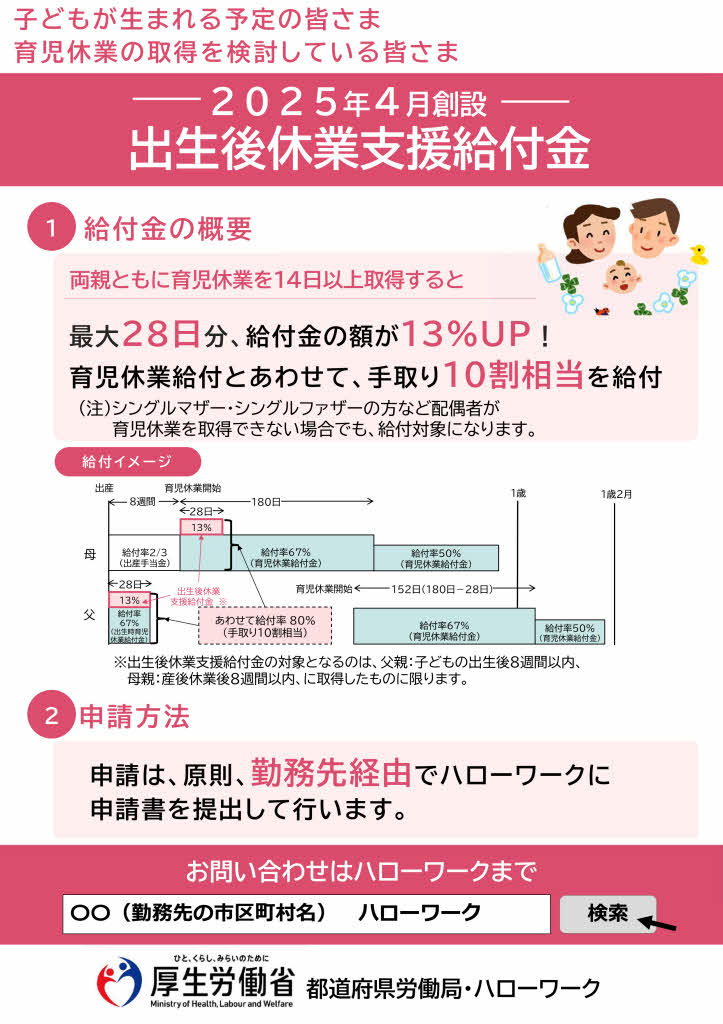

2025年4月、「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付金」が創設されました。これは、育児と就労の両立を図るために新たに整備された給付制度です。厚生労働省としては、共働き家庭をサポートし、男性の育休取得を後押しする狙いがあります。

けれど、実際に申請を担当する事務ご担当者の声を聞くと──

「どうせうちには関係ないと思っていたけど、父親側が休みに入ったら急に提出を求められて…」

「“配偶者の状態欄”って、なんですか? 書き方がわからなくて提出が滞ってしまいました」

なぜ今、この制度?~制度開始の背景にある想い~

近年、共働き世帯の増加や男性の育児参加への意識の高まりを受け、仕事と育児の両立支援策の重要性がますます高まっています。今回の新制度は、まさにこうした社会の変化に対応し、男女ともに育児休業を取得しやすい環境を整備し、経済的な不安を軽減することで、安心して子育てができる社会を目指すという国からの強いメッセージが込められています。

特に、医療・福祉の現場は、24時間365日、人の生命と生活を支えるという使命があり、職員の皆様は日々大きな責任とプレッシャーの中で働いていらっしゃいます。だからこそ、出産・育児というライフイベントを迎える職員が、制度をしっかり活用し、安心して仕事と家庭を両立できる環境を整えることは、人材確保・定着の観点からも非常に重要です。

本稿では、特にご質問の多い『出生後休業支援給付金』について、厚生労働省の公式資料を踏まえつつ、「父親が育休を取得するケース」を中心に、具体的かつ実務的に解説します。(『育児時短就業給付金』については、詳細は別の機会にご紹介します。)

【参考サイト】育児休業等給付について

【参考資料】厚生労働省パンフレット「2025年4月創設‐出生後休業支援給付金」(簡易版)

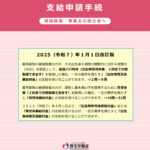

【参考資料】育児休業給付の内容と支給申請手続(令和7年1月1日改訂版)

【参考資料】厚生労働省パンフレット「2025年4月から「 出生後休業支援給付金」を創設します」

出生後休業支援給付金とは?

ざっくり言えば「育児休業給付金に+13%」される上乗せ給付

出生後休業支援給付金とは、一定の条件を満たすと、すでにある「出生時育児休業給付金(旧:産後パパ育休給付金)」や「育児休業給付金」に13%の上乗せがされる制度です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 支給期間 | 最大28日(原則) |

| 支給額 | 賃金日額 × 日数(上限28日) × 13% |

| 支給対象 | 出生時育児休業給付金または育児休業給付金の対象者 |

| 支給条件 | 本人と配偶者の双方が、一定の期間に14日以上の育児休業を取得(または免除事由に該当) |

「父親が育休を取る」場合の原則的な要件とは?

出生後休業支援給付金は、父親が被保険者である場合、以下のいずれかの条件を満たせば申請可能です。

- 自身(父)が、同一の子について14日以上の育児休業(または産後パパ育休)を取得している

- 配偶者が、出産後8週間の期間内に14日以上の育児休業を取得している

- または、「配偶者の育休が不要とされる理由(無業・自営業など)」に該当している

「配偶者の状態欄」の記載がポイント──よくあるつまずき

「配偶者の被保険者番号」「配偶者の育児休業開始日」は、被保険者(申請者)が父親で、その配偶者(母親)が出産した実子を養育する場合、基本的に記載しなくてOK

厚生労働省が出している出生後休業支援給付金のリーフレットにも次のように記載があります:

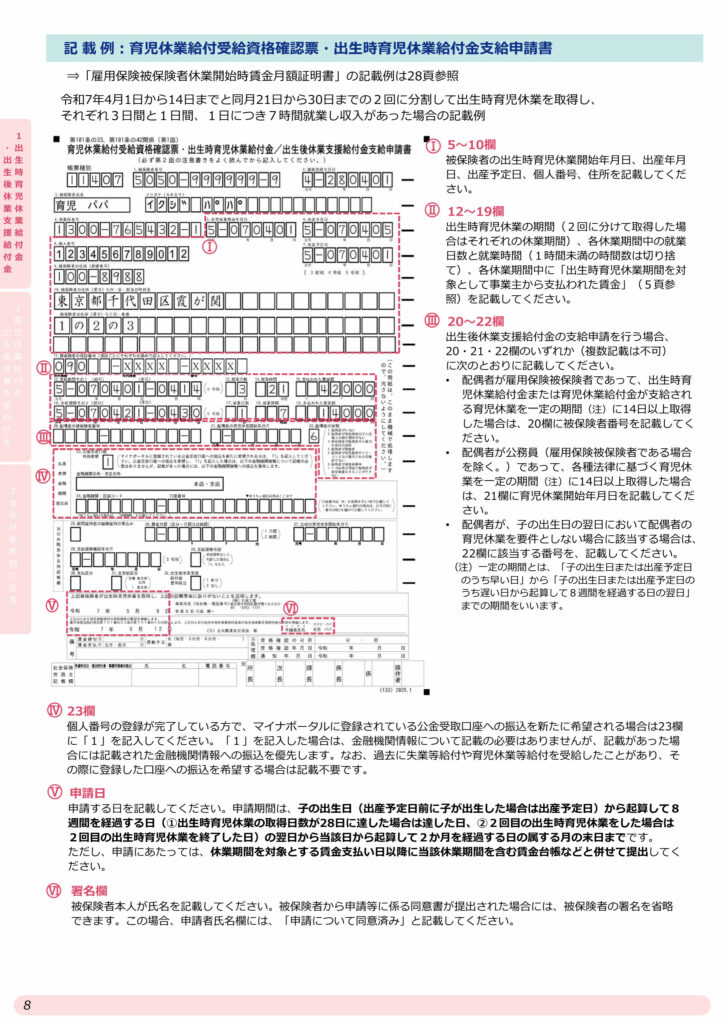

出生後休業支援給付金の支給要件を満たす場合は、支給申請書にある次の の項目のいずれか一つを記入してください。(複数記載は不可)

Ⅰ.配偶者の被保険者番号」欄:

配偶者が雇用保険被保険者であって、出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給される休業を一定の期間(注)に14日以上取得した場合は、「配偶者の被保険者番号」欄を記入してください。ハローワークにおいて、記入された番号における出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給日数が要件を満たしているかの確認を行います。

配偶者が出産してる場合は、配偶者が一定の期間(注)に育児休業をすることはありませんので、被保険者が父親の場合は、子が養子でない限り、この欄を記入することはなく、「配偶者の状態」欄を記載いただくこととなります。Ⅱ.「配偶者の育児休業開始年月日」欄:

配偶者が公務員(雇用保険被保険者である場合を除く。)であって、各種法律に基づく育児休業を一定の期間に14日以上取得した場合は、「配偶者の育児休業開始年月日」欄を記入してください。この場合、育児休業の承認を行った任命権者からの通知書の写しや共済組合からの給付金の支給決定通知書の写しなど配偶者が一定の期間(注)に14日以上の育児休業の取得していることが確認できる書類を添付してください。

「配偶者の被保険者番号」欄と同様、被保険者が父親の場合は、子が養子でない限り、この欄を記入するこ

とはなく、「配偶者の状態」欄を記載いただくこととなります。Ⅲ.「配偶者の状態」欄:

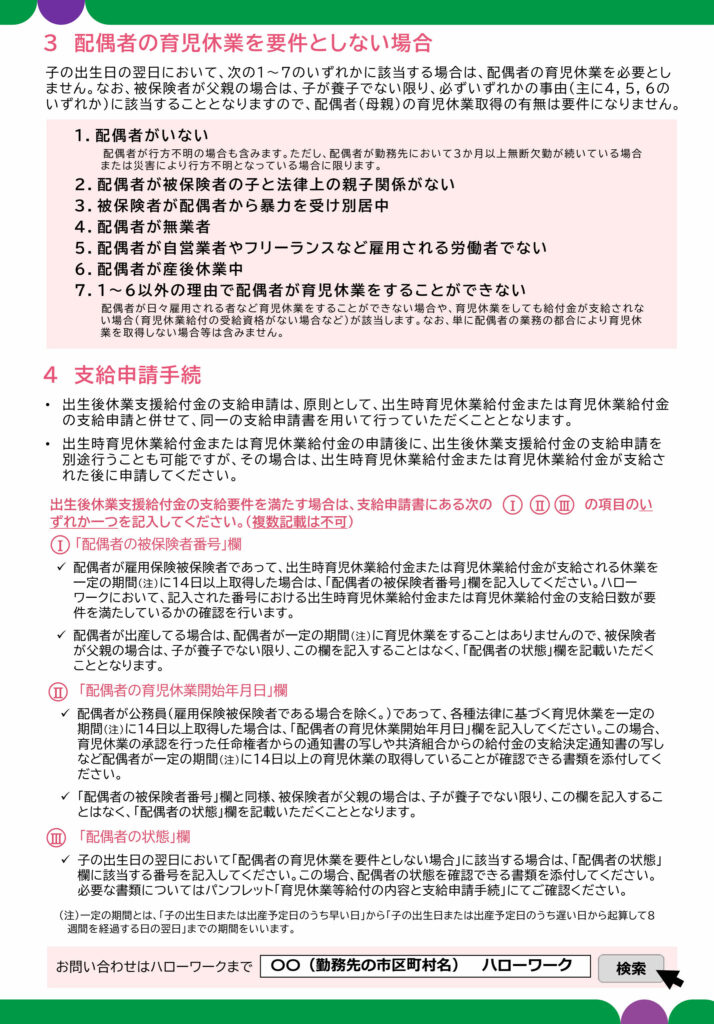

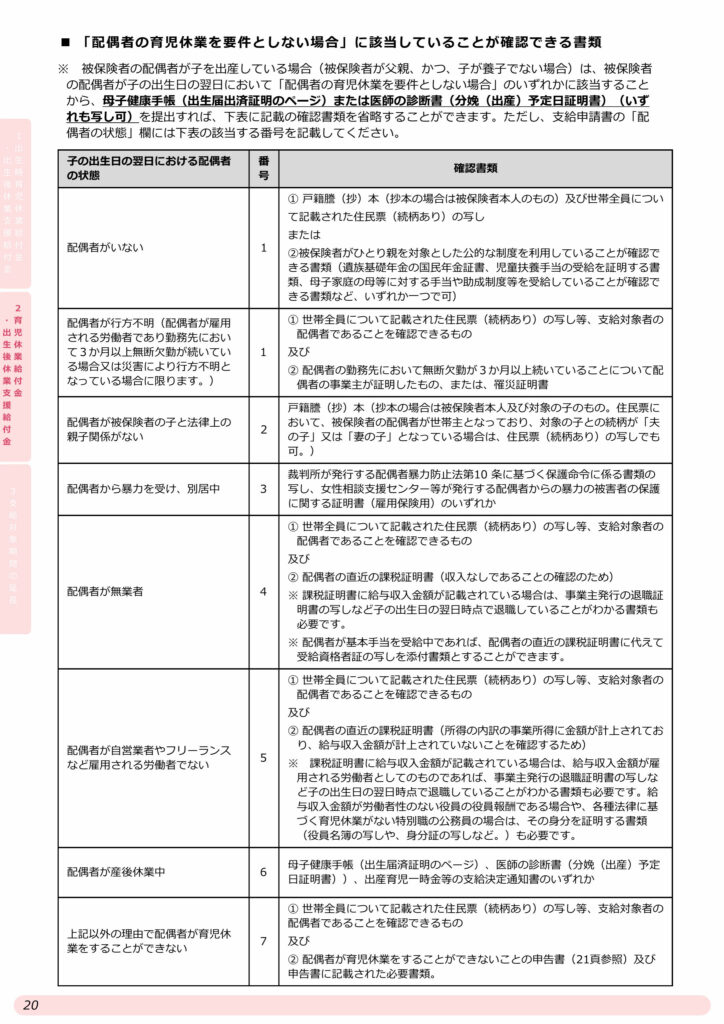

子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当する場合は、「配偶者の状態」欄に該当する番号を記入してください。この場合、配偶者の状態を確認できる書類を添付してください。必要な書類についてはパンフレット「育児休業等給付の内容と支給申請手続」にてご確認ください。

つまり、父親が申請する場合で、母親が自身の出産による産後休業中であるようなケースでは、母親の「育児休業」は申請書上では通常記載せず、「配偶者の状態」欄で母親の状況(例:産後休業中)を示すことになります。

記載すべきは「Ⅲ 配偶者の状態欄」

こちらの記載が“実務の肝”です。

| 番号 | 状態内容 |

|---|---|

| 1 | 配偶者がいない(行方不明を含む) |

| 4 | 配偶者が無業者 |

| 5 | 配偶者が自営業・フリーランス等 |

| 6 | 配偶者が産後休業中 |

添付書類でつまずかないために~「配偶者の状態」欄に対応する書類を揃えよう

| 添付書類 | 内容 | 備考 |

|---|---|---|

| 母子健康手帳 | 出産の事実確認,配偶者の氏名,出産(予定)日 | 写しで可 |

| 分娩予定日証明書 | 出産予定日・産後休業の開始日確認等、母子健康手帳で確認ができない場合に必要となることがある | 産前取得の場合は必須 |

| 育児休業取得状況書 | 配偶者が育休を取っていないことの説明 | 状況に応じて |

※上記添付資料は、別途ハローワークの指示による場合もあるため、一般的な例示になります

【参考資料】育児休業給付の内容と支給申請手続(令和7年1月1日改訂版)

「出産予定日から逆算」して収集を始めるのが賢明

たとえば出産予定日が8月10日であれば、その前後で育休を取得予定の男性職員に対して、「配偶者が産後休業に入ることが確認できる書類の提出」を、6月中には案内しておくのが理想です。

こんな時はどうなる?~事例紹介&注意点~

制度を正しく理解していないと、思わぬトラブルに繋がる可能性も…。

【事例】父親の育休、母親の状況を詳しく確認したら…

A事業所の男性職員Bさんから、「妻は専業主婦なので、出生後休業支援給付金はもらえませんよね?」と相談がありました。Bさんの認識では、奥様は働いておらず、雇用保険にも加入していないため、出生後休業支援給付金の受給は難しいと考えていたようです。

事務担当者の対応とヒアリングのポイント:

このような申告があった場合、事務担当者はすぐに「対象外ですね」と判断してはなりません。

「そうですか。念のため、もう少し詳しく奥様のご状況を教えていただけますか?」と、一歩踏み込んだ確認をすることが大切です。

「専業主婦」という言葉の捉え方は人それぞれであり、制度上の要件とは異なる場合があるからです。

具体的には、以下のような質問を通じて状況を把握します。

- 「奥様は、ご結婚前や出産前はどのようなお仕事をされていましたか?」

- 「現在は、収入を得るような活動(パート、アルバイト、フリーランス、家業の手伝いなど)はされていますか? もしされていない場合、それはいつからですか?」

- 「確定申告はされていますか? されている場合、どのような所得区分で申告されていますか?」

- 「今後、お仕事を再開するご予定はありますか?」

Bさんのケースでは、事務担当者が上記のようなヒアリングを行った結果、新たな事実が判明しました。奥様は出産前まで数年間、自宅でWebデザインの仕事を請け負っており、フリーランスとして活動し、確定申告も行っていました。出産を機に新規の仕事はセーブしていますが、完全に廃業したわけではなく、体調が落ち着いたら少しずつ再開したいと考えているとのことでした。

【解説】

このケースでは、Bさんの奥様の状況を「専業主婦」と一言で片付けず、「配偶者の育児休業を要件としない場合」のどのケースに該当しうるかを慎重に検討する必要があります。

ケースA:奥様が「無業者」であると判断される場合(いわゆる専業主婦の方など)

- もし、職員の奥様が長期間にわたり就労しておらず、今後も働く意思がない、または求職活動も特に行っていないなど、一般的に「専業主婦」と認識される状況で、「4. 配偶者が無業者」に該当すると判断される場合でも、旦那様は出生後休業支援給付金を受給できる可能性があります。

- 重要なのは、奥様が育児休業を取得できる立場にない(雇用されていないなど)ということです。

- 必要な添付書類(例): 配偶者の直近の課税証明書(収入がないことの確認のため)などが求められます

。課税証明書に何らかの給与収入が記載されている場合は、子の出生日の翌日時点で退職していることがわかる書類(例:事業主発行の退職証明書の写しなど)も必要です 。 - 支給申請書の記載: 「配偶者の状態」欄に「4」と記載します。

ケースB:奥様が「自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない」場合

- 今回のBさんの奥様のように、出産前からフリーランスとして活動しており、育児のために一時的に休業しているものの、事業を継続する意思がある場合は、「5. 配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない」に該当する可能性があります。

- この場合、奥様自身が雇用保険の被保険者として育児休業給付を受けるわけではないため、この区分での確認となります。

- 必要な添付書類(例): 直近の課税証明書(所得の内訳で事業所得があり、給与収入がないことなどを確認するため)

、開業届の控えなどが考えられます。 - 支給申請書の記載: 「配偶者の状態」欄に「5」と記載します。

重要なポイント:

- 「専業主婦」でも対象!: 職員から「妻は専業主婦です」と聞いても、即座に「対象外」と判断せず、上記のような確認を行いましょう。奥様が無業者(専業主婦)であっても、旦那様が育児に積極的に参加することを経済的に支援する制度です。

- 事務担当者の役割: 職員が制度を十分に理解していない可能性を考慮し、丁寧なヒアリングを通じて正確な情報を引き出し、適切なアドバイスを行うことが求められます。これにより、職員は安心して育児休業を取得し、給付金も適切に受給できるようになります。

- ハローワークへの確認も有効: 判断に迷う場合は、個人情報を伏せた形で管轄のハローワークに一般的なケースとして問い合わせるか、具体的な状況を説明して確認することで、より確実な手続きを進めることができます。

Bさんのケースでは、事務担当者が丁寧に状況を確認し、奥様が「5. 配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない」に該当する可能性が高いと判断し、必要な書類を案内しました。

結果として、Bさんは無事に出生後休業支援給付金を受給できたそうです。

もしBさんの奥様がフリーランスではなく、継続的に収入のない「無業者」であったとしても、同様に「4. 配偶者が無業者」として手続きを進めることで、Bさんが給付金を受けられる可能性はあります。

被保険者が「母親」の場合──意外に複雑な要件の分岐

母親が産後休業に引き続き育児休業を取得する場合も、もちろん出生後休業支援給付金の対象となり得ます。この場合、主に配偶者である父親の育児参加がポイントとなります。

【母親が受給するための主な要件】

母親自身が、対象期間内に14日以上の育児休業を取得すること。

- 対象期間(母親の場合): 「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して16週間を経過する日の翌日」までの期間です

- 産後休業(通常8週間)に引き続いて育児休業を開始し、その育児休業がこの対象期間内に14日以上あることが必要です。

- 対象期間(母親の場合): 「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して16週間を経過する日の翌日」までの期間です

配偶者(父親)が、以下のいずれかを満たすこと。

- 父親が、一定期間内に14日以上の育児休業を取得したこと。

- 父親の育児休業取得の対象となる期間:「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間です

- この期間内に、父親が雇用保険の出生時育児休業給付金または育児休業給付金の対象となる休業、あるいは公務員等で法律に基づく育児休業を14日以上取得している必要があります

- 父親の育児休業取得の対象となる期間:「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間です

- または、父親が「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当すること。

- これには、父親が自営業者、フリーランス、無業者である場合などが含まれます

- これには、父親が自営業者、フリーランス、無業者である場合などが含まれます

- 父親が、一定期間内に14日以上の育児休業を取得したこと。

手続き(添付書類)のポイント(母親が申請する場合)

申請書は、育児休業給付金の初回申請時に「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書」などを使用します。その際、配偶者(父親)の状況に応じて以下の対応が必要です。

配偶者(父親)が雇用保険の被保険者で、出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給される育児休業を14日以上取得した場合:

- 支給申請書の「配偶者の被保険者番号」欄に父親の被保険者番号を記載します

- ハローワークが父親の給付金支給状況(14日以上の支給があるか)を確認するため、父親の出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給決定された後に、母親が申請手続きを行う必要があります

- 添付書類として、世帯全員について記載された住民票(続柄あり)の写し等、支給対象者の配偶者であることを確認できるものが必要です

- 支給申請書の「配偶者の被保険者番号」欄に父親の被保険者番号を記載します

配偶者(父親)が公務員(雇用保険被保険者である場合を除く)で、各種法律に基づく育児休業を14日以上取得した場合:

- 支給申請書の「配偶者の育児休業開始年月日」欄に父親の育児休業開始年月日を記載します

- 添付書類として、上記の続柄確認書類に加え、父親の育児休業の承認を行った任命権者からの通知書の写し、または共済組合からの育児休業手当金の支給決定通知書の写しなど、配偶者の14日以上の育児休業取得を確認できる書類が必要です

- 支給申請書の「配偶者の育児休業開始年月日」欄に父親の育児休業開始年月日を記載します

配偶者(父親)が、「配偶者の育児休業を要件としない場合」(例:自営業者、無業者など)に該当する場合:

- 支給申請書の「配偶者の状態」欄に該当する番号(例:自営業なら「5」、無業者なら「4」)を記載します

- それぞれの状態に応じた確認書類(例:父親の課税証明書、開業届の写しなど)を添付します。必要な書類は前述のトラブル事例の解説をご参照ください

- 支給申請書の「配偶者の状態」欄に該当する番号(例:自営業なら「5」、無業者なら「4」)を記載します

事務担当者としての留意点(母親が申請する場合):

- 父親の育休取得状況の正確な聞き取り: 父親が育児休業を取得したか、取得した場合の期間や種類(雇用保険の対象か、公務員かなど)を正確に確認しましょう。

- 申請のタイミング: 特に父親が雇用保険の被保険者として育休を取得した場合、父親の給付金支給決定を待ってから母親の申請を行う必要があるため、スケジュール管理が重要です。

- 添付書類の案内漏れ防止: 父親の状況によって必要な書類が異なるため、丁寧に確認し、漏れのないよう案内しましょう。

父親が積極的に育児に関わることで、母親は安心して産後の身体を回復させ、その後の育児にもスムーズに移行できます。出生後休業支援給付金は、そうした両親双方の育児参加を経済面から支える心強い制度と言えるでしょう。

最後に──制度があるだけでは意味がない

ここまで、「出生後休業支援給付金」を中心に解説してまいりました。ご理解いただけましたでしょうか?

新しい制度は、どうしても分かりにくい部分があったり、個別のケースで判断に迷うことも多いかと存じます。

「うちの法人の場合はどうなるの?」

「この職員のケースは対象になる?」

など、具体的な疑問や不安が出てくるのは当然のことです。

そのような時、誤った情報や自己判断で手続きを進めてしまうと、職員の方が本来受けられるはずの給付が受けられなくなってしまったり、後々問題が発生したりする可能性も否定できません。

日々、多忙な業務の中で、最新の法改正に対応し、正確な事務処理を行うことのプレッシャーは大きいことでしょう。職員の皆様が安心して制度を利用し、働きやすい環境を維持していくためには、専門家である社会保険労務士のサポートが非常に有効です。

当事務所では、最新の法改正情報を正確に把握し、それぞれの法人様や職員の方の状況に合わせた最適なアドバイスをさせていただくことができます。煩雑な手続きの代行はもちろんのこと、職員の皆様への制度説明会の実施や、個別の相談対応など、きめ細やかなサポートも可能です。

「ちょっとした疑問だけど…」「こんなこと聞いてもいいのかな?」どんな些細なことでも構いません。

適切な手続きを進めることは、職員の満足度向上、ひいては法人全体の活性化にも繋がります。どうぞお気軽に、当事務所にご相談ください。皆様の法人運営と、大切な職員の皆様の笑顔を、全力でサポートさせていただきます。