育児・介護休業法が改正 令和7年4月1日から段階的に施行|企業がとるべき対応は?

令和7年4月1日から段階的に施行される育児・介護休業法の改正について、過去のコラムでも何度か取り上げてきました。

そして、令和6年12月に厚生労働省から改訂された最新のパンフレットでは、実務対応に関する具体的なポイントが整理されています。

施行まで残りわずかとなった今、企業の人事・労務担当者に求められるのは、単なる制度変更ではなく、「企業の競争力を左右する労務戦略」として、この法改正をどのように活用するかという視点です。

「まだ時間がある」ではなく、「もうすぐ施行される」という危機感が重要です。

今回の改正では、育児・介護の両立支援を一層強化するための11の重要な変更点が盛り込まれており、企業が取るべき実務対応も明確になっています。

この記事では、最新の情報を踏まえ、具体的な就業規則の変更点、社内整備のポイント、助成金の活用について、実務に即した解説を行います。

改正対応を「負担」ではなく、「企業の成長機会」として捉えられるかどうか——

その選択が、これからの企業の採用力・定着率・労働環境の未来を決めることになるでしょう。

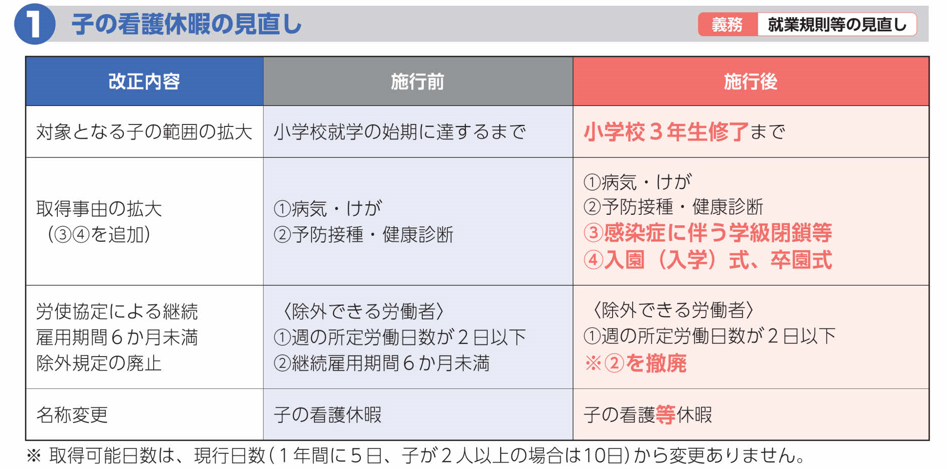

1. 子の看護休暇の見直し(令和7年4月1日施行)

【改正内容】

- 対象年齢の拡大:「小学校就学前」→「小学校3年生修了まで」

- 取得可能な理由の追加

- 感染症による学級閉鎖等

- 入園式・卒園式、入学式への参加

- 勤続6か月未満の労働者も取得可能に(労使協定による除外を廃止)

- 名称変更:「子の看護休暇」→「子の看護等休暇」

【企業の実務対応】

✅ 就業規則等の見直し(対象年齢と取得理由の変更を反映)

✅ 従業員への周知徹底(育児中の従業員向けの説明強化)

✅ 業務分担の見直し(休暇取得による業務影響を最小限に)

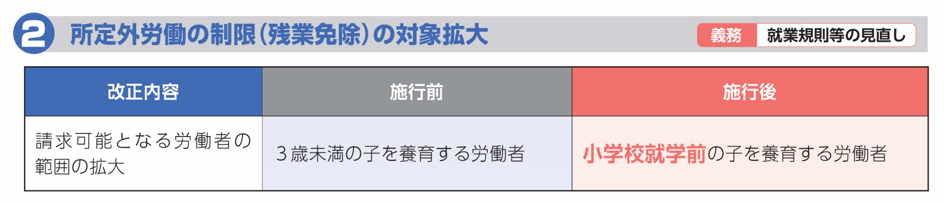

2. 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大(令和7年4月1日施行)

【改正内容】

- 残業免除の対象が「3歳未満の子を養育する労働者」から「小学校就学前の子を養育する労働者」に拡大

【企業の実務対応】

✅ 就業規則等の見直し(対象範囲の変更を明文化)

✅ 管理職向けガイドラインの作成(対象者への適切な対応を指導)

✅ 労働時間管理の徹底(残業免除対象者の勤務状況を適正に把握)

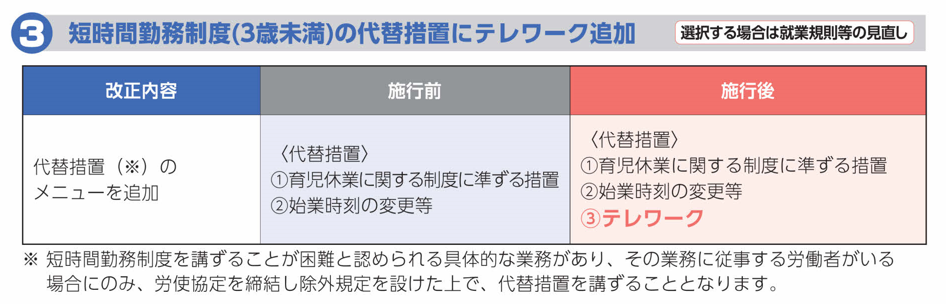

3. 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加(令和7年10月1日施行)

【改正内容】

- 短時間勤務制度の代替措置に「テレワーク」を追加

- 代替措置が認められる条件

- 短時間勤務制度の適用が困難な業務がある場合

- 労使協定を締結し、除外規定を設けた上で導入

【企業の実務対応】

✅ 選択する場合、就業規則の見直し(短時間勤務の代替措置としてテレワークを明記)

✅ テレワーク導入のための環境整備(リモートワーク設備の充実)

✅ 労使協定の締結(対象範囲を明確化)

4. 育児のためのテレワーク導入(令和7年10月1日施行)

【改正内容】

- 3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるようにすることが努力義務化

【企業の実務対応】

✅ 就業規則等の見直し(テレワーク中の勤怠に関する事項など)

✅ テレワーク規程の整備(育児目的での利用ルールを策定)

✅ 勤務管理システムの導入(テレワーク中の勤怠把握)

✅ テレワーク推進のための研修実施(利用者の円滑な運用を支援)

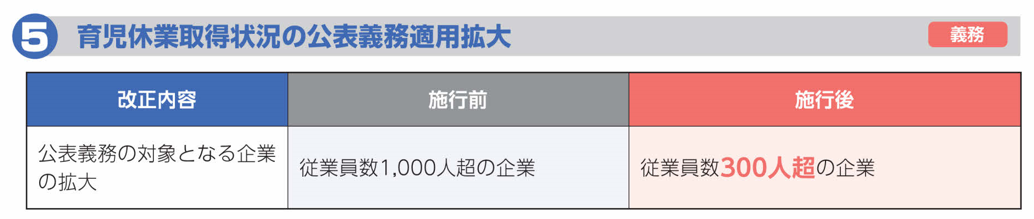

5. 育児休業取得状況の公表義務適用拡大(令和7年4月1日施行)

【改正内容】

- 公表義務の対象企業が「従業員1,000人超」から「300人超」に拡大

- 公表内容:「育児休業等の取得率」または「育児休業等+育児目的休暇の取得率」

- 年1回、公表前事業年度の終了後おおむね3か月以内に、公表義務を履行する必要がある

【企業の実務対応】

✅ 取得率データの収集・管理(育休取得状況を正確に記録)

✅ 企業ホームページ等での公表準備(公表方法を事前に決定)

✅ 育休取得促進のための社内施策(男性の育休取得率向上にも取り組む)

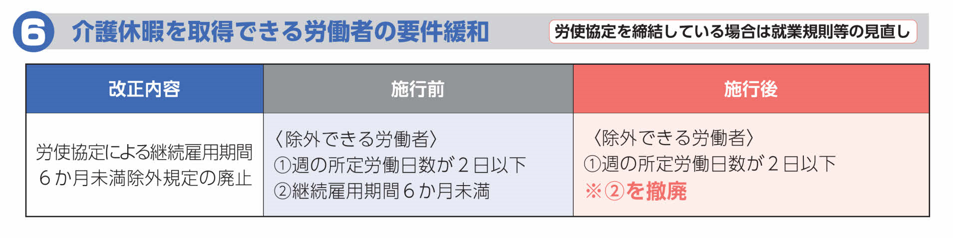

6. 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和(令和7年4月1日施行)

【改正内容】

- 勤続6か月未満の労働者も介護休暇を取得可能に(労使協定での除外規定を廃止)

【企業の実務対応】

✅ 就業規則の見直し(労使協定を締結している場合など)

✅ 介護休暇の取得手続き簡素化(申請フローの見直し)

✅ 従業員への周知(介護休暇の取得可能条件を明確化)

7. 介護離職防止のための雇用環境整備(令和7年4月1日施行)

【改正内容】

- 事業主は、介護離職を防ぐために以下のいずれかの措置を講じる義務を負う

- 介護休業や両立支援制度に関する研修の実施

- 介護相談窓口の設置

- 介護休業取得・介護支援制度の活用事例の提供

- 介護制度の利用促進に関する方針の周知

【企業の実務対応】

✅ 研修の実施(管理職・従業員向けの介護離職防止策)

✅ 相談窓口の設置(従業員が介護の悩みを相談できる体制整備)

✅ 介護支援制度の周知(社内イントラやパンフレットを活用)

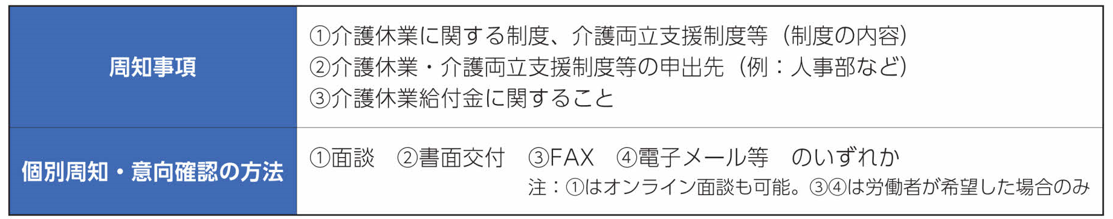

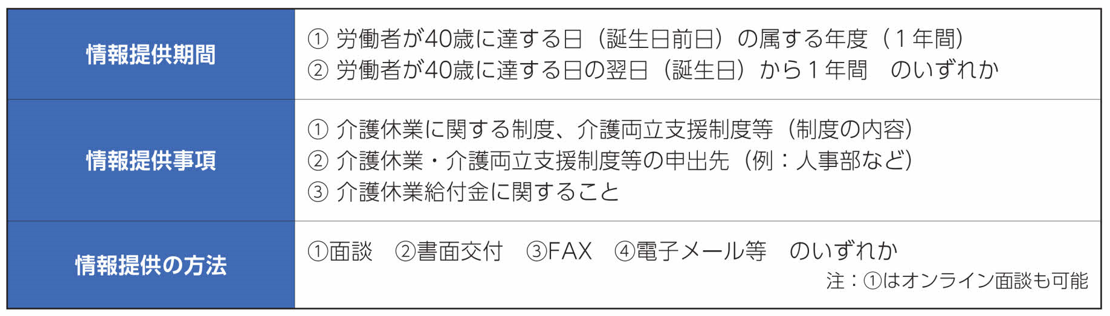

8. 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等(令和7年4月1日施行)

【改正内容】

(1)介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認

介護に直面した旨の申出をした労働者に対して、事業主は介護休業制度等に関する以下の事項の周知と介護休業の取得・介護両立支援制度等の利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。

※ 取得・利用を控えさせるような個別周知と意向確認は認められません。

(2)介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供

労働者が介護に直面する前の早い段階で、介護休業や介護両立支援制度等の理解と関心を深めるため、事業主は介護休業制度等に関する以下の事項について情報提供しなければなりません。

【企業の実務対応】

✅ 対象者に対する個別面談の実施(介護負担の軽減策を検討)

✅ 介護支援制度の手引き作成(社内での手続き・申請方法の明確化)

✅ 相談窓口の案内(介護が必要になった際にすぐに相談できる環境整備)

9. 介護のためのテレワーク導入(令和7年10月1日施行)

【改正内容】

- 介護を理由としたテレワークの導入を努力義務化

- 企業は、介護を行う従業員がテレワークを活用できるよう環境整備を進める

【企業の実務対応】

✅ テレワークのガイドライン策定(介護目的での利用基準を明確化)

✅ 在宅勤務の勤務管理システム導入(業務の進捗管理と成果確認)

✅ 通信環境整備の支援(リモートワーク環境を整えやすくするサポート策)

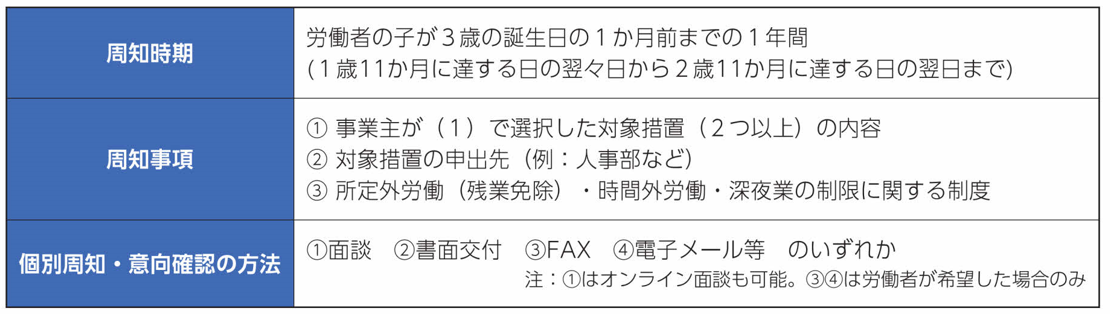

10. 柔軟な働き方を実現するための措置(令和7年10月1日施行)

【改正内容】

(1)育児期の柔軟な働き方を実現するための措置

・事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、以下5つの選択して講ずべき措置の中

から、2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。

・労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。

・事業主が講ずる措置を選択する際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。

① 始業時刻等の変更

② テレワーク等(10日以上/月)

③ 保育施設の設置運営等

④ 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇

(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)

⑤ 短時間勤務制度

※②と④は、原則時間単位で取得可とする必要があります

(2)柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認

3歳未満の子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、事業主は柔軟な働き方を実現

するための措置として(1)で選択した制度(対象措置)に関する以下の事項の周知と制度利用の意向の確認を、

個別に行わなければなりません。

※ 利用を控えさせるような個別周知と意向確認は認められません。

家庭や仕事の状況が変化する場合があることを踏まえ、労働者が選択した制度が適切であるか確認すること等を目的として、上記の時期以外(育児休業後の復帰時、短時間勤務や対象措置の利用期間中など)にも定期的に面談を行うことなどが望ましいとされています。

【企業の実務対応】

✅ 就業規則等の見直し(柔軟な働き方の選択肢を追加)

✅ 労使協定の締結(対象者・運用方法の決定)

✅ 対象従業員への意向確認(どの制度を希望するかを把握)

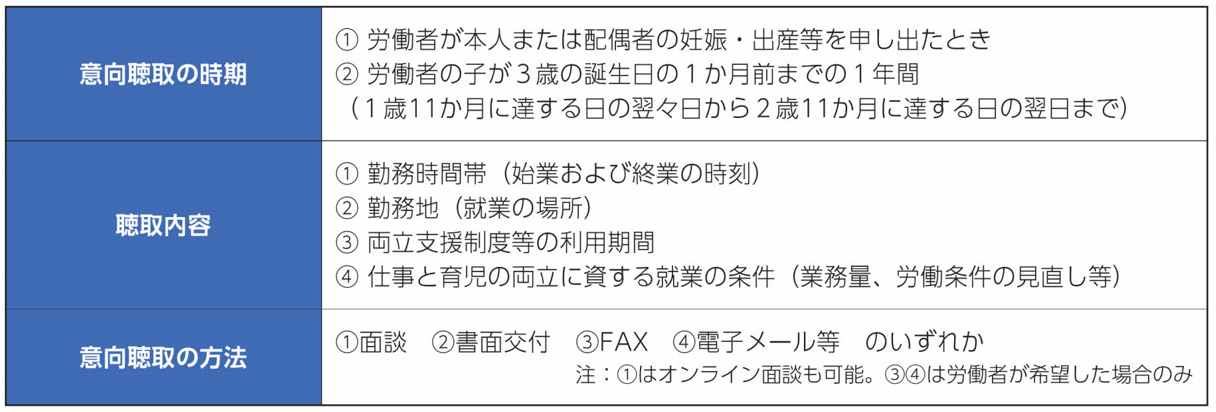

11. 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮(令和7年10月1日施行)

【改正内容】

(1)妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取

事業主は、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と、労働者の子が3歳になるまでの適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する以下の事項について、労働者の意向を個別に聴取しなければなりません。

*意向聴取の時期は、①、②のほか、「育児休業後の復帰時」や「労働者から申出があった際」等にも実施することが望ましいとされています。

(2)聴取した労働者の意向についての配慮

事業主は、(1)により聴取した労働者の仕事と育児の両立に関する意向について、自社の状況に応じて配慮しなければなりません。

具体的な配慮の例

・勤務時間帯、勤務地にかかる配置

・両立支援制度等の利用期間等の見直し

・業務量の調整

・労働条件の見直し 等

望ましい配慮事項として以下の事項が例示されています。

*子に障害がある場合等で希望するときは、短時間勤務制度や子の看護等休暇等の利用可能期間を延長すること

*ひとり親家庭の場合で希望するときは、子の看護等休暇等の付与日数に配慮すること

【企業の実務対応】

✅ 対象者に対する個別面談の実施(希望制度をヒアリング)

✅ 人事担当者向けの対応マニュアルの作成(適切なサポートのため)

✅ 配慮措置の記録管理(対応履歴を残し、不備のない運用)

企業の義務と実務対応のまとめ

法改正の施行により、企業には「育児・介護と仕事の両立支援を強化するための義務」が追加されます。

これに伴い、就業規則の変更や労働環境の見直しが必要不可欠です。

| 改正内容 | 施行日 | 企業の対応策 |

|---|---|---|

| 子の看護休暇の対象年齢拡大・取得事由追加 | 令和7年4月1日 | 就業規則の改定、社内周知、業務調整 |

| 残業免除の対象拡大(小学校就学前まで) | 令和7年4月1日 | 就業規則の変更、管理職向けガイドライン作成 |

| 短時間勤務制度の代替措置にテレワーク追加 | 令和7年10月1日 | テレワーク環境整備、労使協定の締結 |

| 育児のためのテレワーク導入 | 令和7年10月1日 | テレワーク利用ガイドライン策定、勤務管理 |

| 育児休業取得状況の公表義務適用拡大 | 令和7年4月1日 | 取得率データの管理、公表準備 |

| 介護休暇取得の要件緩和(勤続6か月未満OK) | 令和7年4月1日 | 就業規則の変更、申請手続き簡素化 |

| 介護離職防止のための雇用環境整備 | 令和7年4月1日 | 相談窓口の設置、介護支援策の周知 |

| 介護のためのテレワーク | 令和7年10月1日 | 介護目的のテレワーク環境整備 |

| 柔軟な働き方の措置義務化 | 令和7年10月1日 | フレックスタイム・テレワーク等の導入 |

| 仕事と育児の両立に関する意向聴取・配慮 | 令和7年10月1日 | 従業員個別面談、希望に沿った業務調整 |

当事務所としての見解|改正対応は企業の未来を決める投資である

育児・介護休業法の改正は、単なる「法令遵守」の問題ではありません。

企業がこの改正にどう対応するかは、「人材確保」「生産性向上」「企業ブランドの強化」に直結します。

この改正に適応し、先手を打った企業こそが、優秀な人材を惹きつけ、競争力を高める未来を手にすることができるのです。

「義務対応」から「競争優位性」へ - 企業の成長戦略としての法改正対応

法改正を「義務」として捉えるのか、「企業の競争優位性を確立する機会」として捉えるのか。

ここでの視点の違いが、企業の未来を大きく左右します。

✅ 積極的に対応した企業の未来

- 「育児・介護に理解のある企業」としてブランド力向上

- 多様な人材が長く定着し、安定した組織運営が可能に

- 柔軟な働き方の導入で、優秀な人材の確保・流出防止ができる

✅ 対応が遅れた企業のリスク

- 優秀な人材が「より働きやすい企業」に流出

- 法改正に適応せず、採用市場で不利に

- 人手不足が深刻化し、結果的に業績低下へ

今回の改正対応は、人事戦略・経営戦略の一環として考えるべきものです。

対応の早い企業ほど、市場での競争力を高めることができます。

「対応しない」では済まされない! 労基署・行政指導のリスク

育児・介護休業法の改正は、企業に対して新たな義務を課すものです。

特に、就業規則の未改定や制度の未整備は、行政指導の対象となる可能性があります。

✅ 違反リスクの高いポイント

- 育児休業取得状況の公表義務(300人超企業)を怠る → 企業名の公表リスク

- 所定外労働(残業免除)の適用拡大に未対応 → 違法な残業発生

- 介護休業の個別周知義務を怠る → 労働基準監督署の指導対象に

「知らなかった」「対応できていなかった」では済まされません。

企業が主体的に制度を整え、法改正に適切に対応することが求められます。

競争力を高めるための「最適な対応」とは?

育児・介護休業法改正を「企業の成長戦略」として活用するには、次の3つのポイントが重要です。

① 就業規則等諸規程のアップデート

- 改正内容を正しく反映し、明確な制度を整備

- 労使協定の締結を行い、企業の実態に合わせた柔軟な対応

② 柔軟な働き方の導入

- テレワーク・フレックス制度を活用し、育児・介護中の従業員が働きやすい環境を整備

- 短時間勤務制度の充実で、離職防止・定着率向上を図る

③ 助成金の最大活用

- 両立支援等助成金を活用し、コスト負担を軽減

- 育児・介護に対応できる企業として、ブランディングにも活用

当事務所のサポートで「即戦力」となる対応を

法改正対応に後れを取ることは、人材獲得競争において大きなハンデを背負うことを意味します。

「何から手を付ければいいか分からない」「具体的な対応を進める時間がない」

こうしたお悩みをお持ちの企業の皆様は、ぜひ当事務所にご相談ください。

✅ 当事務所のサポート内容

- 法改正に対応した就業規則/育児介護休業規程の作成・改定

- 企業の実態に合わせた柔軟な両立支援策の提案

これまで多くの企業の人事・労務対応を支援してきた経験を活かし、実務に直結する対応を提供します。