Q&A

復職直後の短時間勤務については、主治医の意見書や産業医の判断に従うのが原則です。

たとえば「1日4時間」「週3日」など、医師が指示する勤務量に合わせる必要があります。

また、安全配慮義務(労働契約法第5条)の観点からも、無理な通常勤務への復帰を強いることはできません。

注意点

- 「時短勤務は1か月まで」といった一律ルールは避けたほうが無難です。

- 医師と連携した段階的復帰(ステップ型のリワークプログラム)も検討対象に。

- 時短期間中の賃金支払いルール(例:日給制・時給制の切替など)は、事前に本人と明確に合意しておく必要があります。

裁判例:うつ病等で休職した社員の復職後の短時間勤務について

復職後の短時間勤務や業務軽減の配慮が求められる傾向

- うつ病等で休職した社員が復職する際、短時間勤務や業務内容の軽減などの配慮を会社が行わなかった場合、解雇や退職勧奨が違法とされるケースがあります

【裁判例】うつ病で休職後に復職した社員が再度体調を崩した際、会社が十分な配慮をせずに退職勧奨を行ったことについて、裁判所は会社側の対応の違法性を認めた(京都地裁平成26年2月27日判決など)

- うつ病等で休職した社員が復職する際、短時間勤務や業務内容の軽減などの配慮を会社が行わなかった場合、解雇や退職勧奨が違法とされるケースがあります

短時間勤務や段階的復職を認めることの必要性

復職直後からフルタイム勤務を求めるのではなく、短時間勤務やリハビリ勤務(慣らし出勤)を経て段階的に通常勤務へ戻すことが、再発防止や適応のために重要とされています

復職後の業務内容や勤務時間の調整義務

裁判例では、本人の健康状態や主治医の意見を踏まえ、勤務時間や業務内容の調整を行うことが企業に求められるとされています

厚生労働省の主なガイドライン・手引き

「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」

- 厚労省が公表しているこの手引きは、うつ病等で休業した労働者の復職支援の流れや、復職後の短時間勤務・業務軽減の具体例を示しています

- 復職の際は、主治医の診断書提出、産業医や職場との面談、リハビリ勤務(試し出勤)を経て、段階的に通常勤務へ戻すことが推奨されています

短時間勤務等の具体的配慮例

厚労省の手引きや関連資料では、復職後の配慮例として以下が挙げられています

- 短時間勤務(例:最初は午前中のみ、徐々に勤務時間を延長)

- 軽作業や定型業務への従事

- 残業・深夜業務の禁止

- 出張や交替勤務の制限

復職後のフォローアップ

復職後も産業医や管理監督者による継続的な観察と支援、職場復帰支援プランの評価・見直しが重要とされている

実務上の注意点・ガイドラインの運用

短時間勤務の期間設定

企業によっては短時間勤務の期間を「最長3ヶ月」などと定めるケースがあるが、期間設定には合理性と個別の事情への配慮が必要

一律に短期間で通常勤務に戻すことを強制すると、再発リスクや違法と判断されるリスクがあるため、柔軟な運用が求められます

就業規則の整備

復職後の短時間勤務やリハビリ勤務に関する規定を就業規則に明記し、主治医や産業医の意見を踏まえて運用することが推奨されています

原則として、安否確認と体調確認を行い、必要に応じて休職制度の活用を検討します。

連絡が取れない場合は、安否確認を目的として自宅訪問や緊急連絡先への連絡も選択肢に入ります。その上で、医師の診断書が提出された場合には、就業規則の定めに従い休職の取り扱いが必要です。

安否確認と体調確認の実施

- まず、職員本人への連絡(電話・メール等)を試み、安否と体調の確認を行います。

- 連絡が取れない場合は、緊急連絡先や自宅訪問など、安否確認を目的とした追加対応を検討します。

欠勤理由の把握と対応

- 欠勤がメンタル不調によるものである場合、本人の状況を十分に把握し、無理な出勤要請は控えるべきです。

- 医師の診断書が提出された場合は、就業規則や休職規定に基づき、休職制度の活用を検討します。

裁判例に基づく留意点

- 最高裁平成24年4月27日判決(日本ヒューレット・パッカード事件)では、精神的な不調で欠勤が続く労働者に対し、会社は直ちに懲戒処分や解雇を行うのではなく、精神科医による健康診断の実施や、必要に応じた治療・休職措置を講じるべきとされています。

- このような配慮を欠いたまま「無断欠勤」として懲戒処分を行うことは、適切な対応とは認められず、処分が無効と判断される場合があります。

通達・厚生労働省Q&A・ガイドライン

- 厚生労働省「こころの耳」Q&Aでは、職場のメンタルヘルス不調者への対応として、安否確認・体調把握・必要に応じた産業医等との連携や休職制度の活用が推奨されています。

- また、昭和23年11月11日基発1637号通達では、正当な理由なく2週間以上無断欠勤し、出勤要請にも応じない場合は解雇が可能とされていますが、メンタル不調など正当な理由がある場合は慎重な対応が求められます。

- 厚生労働省の「職場復帰支援の手引き」でも、主治医の診断や本人の状況を踏まえた休職・復職支援の重要性が示されています。

結論から申し上げますと、原則として、本人の明確な同意なく医師の受診を強制することはできません。

しかし、医療・介護・福祉の現場では、職員の心身の健康状態が、利用者様の安全やサービスの質に直接影響を与える極めて重要な問題です。そのため、事業主には労働契約法第5条に基づく「安全配慮義務」が課せられており、職員の健康状態を適切に把握し、必要な措置を講じる責任があります。

この「受診の自由」と「安全配慮義務」のバランスをどう取るかが、実務上の重要なポイントとなります。以下に、法的根拠と具体的な対応策を解説します。

法的根拠と原則的な考え方

ご認識の通り、労働者に一方的に受診を「命令」することは、原則として認められません。本人が受診を拒否しているにもかかわらず、無理強いすればパワーハラスメントと受け取られるリスクもあります。

ただし、事業主には労働者の健康状態を把握する手段として、労働安全衛生法で以下のような制度が定められています。

一般健康診断(労働安全衛生法第66条第1項)

常時使用する労働者に対して、1年以内ごとに1回、定期的に実施する義務があります。これは業務命令として実施できます。ただし、これは身体的な健康状態の把握が主目的です。

産業医等による面接指導(労働安全衛生法第66条の8、第66条の9)

長時間労働(時間外・休日労働が月80時間超など)により疲労の蓄積が認められる労働者が、自ら申し出た場合に実施が義務付けられています。事業主から一方的に命じることはできません。

例外的に「受診命令」が認められる可能性

判例では、特定の状況下において、就業規則に定めがあることを前提に、例外的に業務命令としての受診命令が有効とされるケースがあります。(例:電電公社帯広局事件 最判昭61.3.13)

受診命令が有効と判断される可能性のある要素は以下の通りです。

就業規則上の明確な根拠規定の存在

「事業主は、職員の心身の状況に異常が疑われる場合、専門医の受診を命じることがある。職員は正当な理由なくこれを拒んではならない」といった規定が就業規則に明記されていることが大前提です。

受診を命じる客観的・合理的な必要性

単なる「様子がおかしい」といった主観的な判断ではなく、以下のような客観的な事実に基づいている必要があります。

勤怠の乱れ: 遅刻、早退、欠勤の急増や、連絡のない無断欠勤。

業務遂行能力の著しい低下: これまでなかったようなミスや事故の多発、利用者からのクレームの急増、業務遂行に支障をきたすほどの集中力の欠如。

言動の明らかな変化: 他の職員や利用者様への攻撃的な言動、支離滅裂な発言、極端にふさぎ込むなど、周囲が明らかに異常と認識できる状態。

医療・介護・福祉業界の特殊性

職員の不調が、利用者様の生命・身体の安全に直接的な危険を及ぼす蓋然性(可能性)が高い場合は、事業主の安全配慮義務がより重く解釈され、受診命令の必要性が認められやすくなる傾向があります。

医療・介護・福祉業における実務対応のポイント

上記の法的側面を踏まえ、現場では以下のステップで慎重に対応を進めることが重要です。

対応のステップとポイント

Step 1:客観的な事実の記録と観察

まずは管理監督者が、当該職員の勤怠状況、業務上のミス、言動の変化などを客観的な事実として具体的に、かつ時系列で記録します。「〇月〇日、利用者A様への配薬を間違えそうになり、同僚Bが指摘し事なきを得た」「〇月〇日以降、週に2~3回の遅刻が続いている」など。この記録が、後の面談や判断の重要な根拠となります。

Step 2:丁寧な面談と「受診勧奨」

プライバシーに配慮できる個室で、管理監督者や人事担当者が面談を行います。

point 1: 決して問い詰めるのではなく、「最近、〇〇という状況が続いているけれど、何か困っていることはないか?」「あなたの体調が心配です」と、心配している気持ち(Iメッセージ)を伝えます。

point 2: 産業医面談や、事業所が契約しているEAP(外部相談窓口)など、本人が相談しやすい選択肢を複数提示し、まずは**「相談」**を促します。

point 3: 「診断を受けないと勤務継続できない」といった圧力的な言い方は、本人の心を閉ざし、事態を悪化させるため絶対に避けてください。

Step 3:本人が受診を強く拒否した場合

①業務に大きな支障が出ていない場合

本人の意思を尊重し、無理強いはしません。ただし、「何かあればいつでも相談してほしい」と伝え続け、丁寧な経過観察と声かけを継続します。

②業務や利用者様の安全に具体的な支障・危険が生じている場合

就業規則の規定を確認した上で、再度面談の場を設けます。

記録した客観的事実を具体的に示し、「このままの状態では、あなた自身の健康だけでなく、利用者様の安全を守るという私たちの最も重要な責務を果たすことが難しくなる。まずは、専門医の意見を聞いて、会社としてどのようなサポートができるか一緒に考えたい」と、受診の必要性を真摯に説明します。

それでも本人が拒否する場合、就業規則に基づき、限定的・例外的な措置として**「業務命令」としての受診命令**を検討します。

命令に従わない場合は、懲戒処分ではなく、まずは「安全配慮義務の観点からの就業禁止(自宅待機命令)」を検討するのが一般的です。その間の賃金の取り扱い(私傷病による休職規定に準じる等)も就業規則で定めておく必要があります。

受診命令の有効性に関する主な判例

電電公社帯広局事件(最判昭和61年3月13日)

就業規則や健康管理規程に基づき、健康回復を目的とした医師の受診命令について、合理性・相当性があれば労働者は従う義務があると判断されました。受診命令を拒否した場合の懲戒処分も有効とされました東京高裁昭和61年11月13日判決

就業規則に受診命令の規定がなくても、合理的かつ相当な理由があれば受診命令が認められると判断されています名古屋地裁平成18年1月18日判決

一方で、「精神科医の受診命令はプライバシー侵害の可能性が高い」とした裁判例も存在します

厚生労働省の通達・ガイドライン等

「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」

メンタルヘルス不調者への対応として、まずは本人の同意を得て受診を促すことが基本とされており、強制的な受診命令は慎重に運用すべきとされています

「受診は強制の形をとるのではなく、できる限り本人に治療への意思をもたせるような対応を心がける」と明記されています7。

ストレスチェック制度 実施マニュアル

高ストレス者への医師面接指導は、本人の申出を前提としており、強制ではありません

厚労省や関連団体のQ&A

メンタル不調が疑われる場合、まずは面談や受診勧奨を行い、就業規則等に受診命令規定があれば合理性・相当性の範囲で命令が可能とされています

受診命令の発令は「最後の手段」とし、本人とのコミュニケーションや自主的な受診を促す段階を踏むことが推奨されています

実務上のポイント

受診命令を出す際の注意点

- 就業規則等に根拠規定があることが望ましい。

- 客観的な事実(勤怠不良、業務ミス、異常言動等)がある場合に限り、合理性・相当性が認められる。

- プライバシー配慮や本人の納得を得る努力が重要。

- 受診命令の乱用は違法・無効と判断されるリスクがある。

原則として、うつ病などの精神疾患で休職中の職員に対して、退職を「勧める」ことは慎重であるべきです。

タイミングや言い方によっては、「退職強要」「不当な退職勧奨」「ハラスメント」に該当する可能性もあります。

とくに、職員が「治療中」であるにもかかわらず、退職を強く促した場合、後に労働トラブルへ発展するケースが後を絶ちません。

対応のポイント:

治療状況や復職可能性について、主治医の意見書などをもとに冷静に把握する。

本人が「退職を望んでいる」かどうかを慎重に確認し、文書でも残す(できれば録音も)。

会社の都合で辞めさせるなら「解雇」扱いとなり、正当な理由と手続きが必要です。

うつ病で休職している職員への退職勧奨に関する裁判例

京都地方裁判所 平成26年2月27日判決(平24(ワ)348号)

うつ病を理由に退職勧奨を受けた社員が、その後休職し、休職期間満了で退職扱いとされた事案。

裁判所は、退職勧奨が執拗に繰り返され、社員の自由な意思を妨げる「退職強要」に該当すると認定。うつ病が悪化したことも考慮し、休職期間満了による退職を無効とし、慰謝料の支払い(30万円)を命じた

東京地方裁判所 平成20年4月22日判決(東芝事件)

- うつ病で休職中の従業員が、休職期間満了後に復職できなかったことを理由に解雇された事案。

- 長時間労働がうつ病の原因とされ、会社の対応が不十分だったため、解雇は無効とされ、未払い賃金等の支払いが命じられた

その他の裁判例

休職期間満了後も復職できない場合、就業規則に基づく退職扱いを適法とする判例もあるが、退職勧奨や解雇の過程で強要や不当な圧力があった場合は違法と判断されるケースが多い

裁判所の判断ポイント

- 退職勧奨が「本人の自由な意思」に基づくものであるか。

- 執拗な退職勧奨や長時間の面談、脅迫的な言動があったか。

- 会社側が休職制度や復職支援などの適切な対応を行っていたか。

- 退職勧奨がうつ病の悪化に影響したかどうか。

厚生労働省の通達・ガイドライン

厚生労働省のガイドラインでは、退職勧奨は「本人の意思に基づくもの」でなければならないと明記されています。過度な圧力や脅迫的な言動は違法となり、損害賠償請求の対象となります

うつ病等のメンタルヘルス不調者への対応では、まず休職や配置転換などの代替措置を講じ、復職支援プログラム(リワーク支援等)を活用することが推奨されています

「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」(厚労省発行)では、職場復帰の判断や手順、復職後の支援体制の整備について具体的な指針が示されています

実務上の注意点

- 退職勧奨は、あくまで従業員の自由意思を尊重し、強要や執拗な働きかけは避ける。

- 休職制度や復職支援の説明・実施を十分に行い、記録を残す。

- 退職勧奨の際は、家族の立会いや熟慮期間の付与など、慎重な対応が求められる。

- うつ病の職員に対しては、特に安全配慮義務やメンタルヘルス対策の観点から、丁寧な対応が必要

原則として、職員に有給休暇の取得理由を確認する必要はありませんし、労働者は理由を述べることなく有給休暇を取得する権利があります。

労働基準法上、年次有給休暇は「理由を問わず取得できる」制度です。そのため、会社側が理由を聞くことも、理由によって取得を認めたり拒否したりすることもできません。

ただし、「業務調整のために予定を知りたい」「複数人が同時期に取得を希望している」などの事情がある場合は、任意で教えてもらうようお願いするのは問題ありません。

不必要なトラブルを防ぐためにも、取得理由にかかわらず休暇を認める文化を整備しておくことが望ましいでしょう。

(厚生労働省や労働局の資料では「年次有給休暇は原則として、労働者が請求する時季に与えなければならない」「取得理由を問わず取得できる」旨が繰り返し記載されています)

当事務所では就業規則や社内通達の見直し支援も行っております。お気軽にご相談ください。

退職を申し出た職員にも、有給休暇の取得権はあります。

労働基準法第39条に基づき、退職予定者であっても退職日までの間に有給休暇を取得する権利は認められています。

また、本人の請求があれば、原則として希望する日に取得させなければなりません。

よくある誤解

「退職者に有給休暇を使わせないのが慣例だ」「辞めるならその分働いてもらわないと困る」

こうした理由で取得を拒否することは、労働基準法違反になる可能性があります。

時季変更権の限界

時季変更権(第39条第5項)により、事業運営上著しい支障がある場合は取得時期を変更できるとされています。

しかし、退職までの期間が短い場合、「他の日に与える」ことが事実上困難であるため、時季変更権の行使が否定されやすいとされています。

関連法令・通達・裁判例

■ 労働基準法第39条第1項・第5項

「使用者は、労働者の請求する時季に、年次有給休暇を与えなければならない。」

「ただし、事業の正常な運営を妨げる場合に限り、他の時季にこれを変更することができる。」

■行政通達(昭和49年1月11日 基収5554)

「年休の権利が労基法に基づくものである限り、その労働者の解雇予定日(退職日)を超えての時季変更権行使は行えない」とされています。つまり、退職日までに有給休暇の取得を希望された場合、会社は時季変更権を行使できず、取得を拒否できません。

■厚生労働省Q&A

和歌山県労働局のサイトでは「退職間際の労働者から、残った年休を退職日までの勤務日に充てたいといわれたら、拒むことはできません。実際上、退職前の業務の引継ぎなど必要がある場合は、退職日を遅らせてもらうなど、退職する労働者と話し合ったほうがよい」と明記されています。

有給休暇の買い上げについては、法定日数分については原則として認められませんが、退職等で消滅する場合は買い上げが可能です。

■裁判例

1. 大阪地裁令和6年3月27日判決(232名一斉有給消化事件)

事件の概要:病院の事業譲渡に伴い、全職員が譲渡日に退職し、その後新事業者に雇用されることとなった。譲渡日に退職する職員のうち約3分の2にあたる232名が、一斉に退職前の有給休暇の取得を申請した。

裁判所の判断:一般的には退職前の有給休暇申請について、使用者が時季変更権を行使することは認められない(退職日以降に取得できないため)。しかし、本件のように232名が一斉に有給休暇を申請し、病院業務に重大な支障が生じることが明らかな場合には、使用者は労働者ができるだけ有給休暇を取得できるよう配慮しつつ、時季変更権を行使することが許されると判断した。

2. 東京地裁平成21年1月19日判決(退職前引き継ぎ業務命令事件)

事件の概要:退職する従業員が、それまで取得できなかった有給休暇(34日分)を退職前にまとめて申請した。会社は「退職日まで引き継ぎ業務を行うように」と命じ、有給休暇の取得を拒否。従業員は命令に従わず出社しなかったため、会社はその期間の給与を支払わなかった。従業員は「有給休暇の申請をして休んだのに給与が支払われないのは不当」として訴訟を提起。

裁判所の判断:会社が引き継ぎ業務のために時季変更権を行使したことは適法と認定し、従業員の請求を棄却した。原則として退職前の有給休暇申請は認められるが、引き継ぎなど事業運営上やむを得ない場合には時季変更権の行使が認められるとした。

3. 聖心女子学院事件(神戸地裁昭和29年3月19日判決)

事件の概要:退職に伴い、退職金および未消化の年次有給休暇日数に相当する賃金の支払いを求めたが、会社側は「退職とともに有給休暇請求権は消滅する」と主張。

裁判所の判断:原告らは退職までに有給休暇請求を行使しておらず、退職とともに休暇請求権は消滅するため、未消化分の賃金請求は認められないと判断した。

実務ポイント

退職予定者であっても、法定の有給休暇取得は本人の権利であり、原則として拒否はできません。

限られた出勤予定日のなかで、合理的かつ円満に対応するための準備が必要です。

原則として、労働者が請求した時季に有給休暇を与える必要があります。

ただし、「事業の正常な運営を妨げる場合」には、使用者が時期を変更すること(=時季変更権)が認められています。これは労働基準法第39条第5項に規定されており、法律上唯一認められた拒否の根拠です。

とはいうものの、この「事業の正常な運営を妨げる場合」にあたるかどうかが争点となるケースが多く、個人的にはこのハードルはけっこう高い基準であると感じています。

実務上の留意点

- 「時季変更権」はあくまで別の日に与えることを前提とした権利であり、取得自体を拒否するものではありません。

- 「繁忙期だから一律で不可」「代わりの人がいない」は、時季変更の正当理由としては弱いと判断されやすいです。

- 代替要員の確保や業務体制の見直しなど、使用者側の調整努力が問われる点に注意が必要です。

関連法令・通達

■ 労働基準法 第39条 第5項:「使用者は、労働者が請求した時季に年次有給休暇を与えなければならない。ただし、その請求された時季に年次有給休暇を与えることが、事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」

■労働基準法第39条に基づく「年次有給休暇の時季変更権」の運用基準や、判例(特に「電電弘前局事件」最高裁昭和62年7月10日判決)で示された考え方を要約したもの

「時季変更権が認められるか否かは、事業の種類・内容、規模、代替要員の確保の可能性等を総合的に勘案して判断されるべきであり、単に人員不足を理由としたり、恒常的な繁忙状態にある場合には、これを理由として直ちに時季変更権の行使が正当化されるものではない。」

医療・福祉の職場では、人員配置の限界から時季変更権の運用に慎重さが求められます。

当事務所では、繁忙期やシフト制でも無理なく取得できる年休管理の体制設計や、就業規則・運用マニュアルの整備も含め、実態に即した支援を行っています。

労使トラブルになる前に、一度ご相談ください。

基本的には、年次有給休暇の取得は労働者の権利であり、「いつ取るか」についても尊重されるべきです。

しかし、業務に支障が出る場合には、「時季変更権」の行使により、別の日への変更を求めることができます。

ただし、時季変更権は無制限に認められるものではなく、客観的な理由や証拠(他の職員の勤務状況など)が必要です。

一歩間違えば「年休の権利侵害」とされてしまうため、慎重な対応と社内体制の整備が求められます。

時季変更権が無効となった裁判例

- 弘前電報電話局事件(最高裁昭和62年7月10日判決)

シフト表で最低配置人員が定められていた日勤勤務において、労働者が年休を申請したにもかかわらず、上司が「現地集会への参加など違法行為の恐れ」を理由に、代替勤務を申し出ていた職員の申出を撤回させ、結果的に「必要な最低人員を欠く」として時季変更権を行使しました。

しかし、裁判所は「通常の配慮をすれば勤務割を変更し代替勤務者を配置することが容易に可能だった」こと、「休暇の利用目的いかんで配慮をしなかった」ことを理由に、時季変更権の行使を無効と判断しました。 - JR東海年休事件(名古屋高裁令和5年3月16日判決)

恒常的な要員不足を理由にした時季変更権の行使は、労基法39条5項ただし書の「事業の正常な運営を妨げる場合」には当たらず、そのような時季変更権の行使は許されないと明確に判示されています。

無効な時季変更権の行使によって年休が取得できなかった場合、使用者は債務不履行責任を負うことになるともされています

時季変更権の行使が有効かどうか、その判断が難しいと感じたら、ぜひ専門家にご相談ください。

原則として、年次有給休暇の買い取りは法律で禁止されています。

労働基準法第39条では、「労働者の心身のリフレッシュのために休暇を与えること」を目的としており、使用者が金銭で休暇取得の代替をさせることは認められていません。

ただし、以下のような例外的なケースに限り、買い取りは可能とされています。

買い取りが認められる主な例外

| ケース | 買い取りの可否 | 補足 |

|---|---|---|

| ① 退職時に未使用の有給が残っている | 〇 | 使用できないことが確定しているため、金銭で精算可 |

| ② 法定日数(※)を超える有給休暇(会社独自の上乗せ分) | 〇 | 使用者との合意があれば可能 |

| ③ 使用者が一方的に「買い取るから休暇を与えない」とする | ✕ | 違法(労基法第39条違反) |

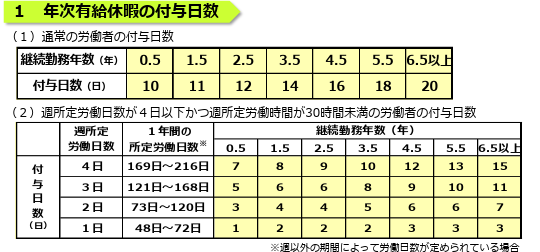

※ 法定日数=週5日勤務であれば「年10日~20日(勤続年数に応じて)」

関連法令・通達・厚労省資料

■ 労働基準法 第39条(年次有給休暇):「使用者は、労働者に対して継続し又は分割した10労働日以上の年次有給休暇を与えなければならない。」

この規定は「有給休暇を取得させること」が目的であり、金銭での代替(買い取り)は原則認められていません

■行政通達 昭和30年11月30日 基収4718号:「年次有給休暇の買い上げの予約をし、これに基づいて法第39条の規定により請求し得る年休の日数を減じ、ないし請求された日数を与えないことは、労働基準法第39条違反である」

つまり、事前に買い取りを約束したり、買い取りを理由に有給休暇を与えないことは違法です。

実務上のポイント

- 会社が有給休暇を買い取る義務はありません。あくまで任意です。

- 上乗せ分の買い取りは「労使合意」に基づいて行う必要があります。

- 有給休暇管理簿の整備や、取得奨励のためのルール(例:繰越上限、半日休暇の導入など)を就業規則に明記しておくと、制度的な運用がしやすくなります。

- 退職時の未消化分についても、会社が買い取りに応じるかは任意です。ただし、会社側の事情で取得できなかった場合は、損害賠償請求が認められる場合もあります。

- 退職時の買い取りについては、使用者側から「買い取るよう強要」するのではなく、労働者が取得しなかった事実が前提になります。

- 有給休暇の買い取りを恒常的に行うと、制度趣旨を損なうため、行政指導や罰則の対象になる可能性があります

当事務所では、買い取りに頼らず取得を促進する社内制度の整備、就業規則や有給管理ルールの見直し、および残日数管理の仕組み作りもサポートしています。

「制度の趣旨を守りつつ、現場の実情に合わせた運用」を実現するためのご相談も承っております。

はい、条件によりますが、非常勤でも有給休暇は付与する必要がある場合もあります。

労働基準法第39条により、業種、業態にかかわらず、また、正社員、パートタイム労働者などの区分なく、一定の要件を満たした全ての労働者に対して、年次有給休暇を与えなければなりません。

関連法令・通達・資料

■ 労働基準法 第39条 第1項・第3項

「使用者は、引き続き6か月以上勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対し、10日間の年次有給休暇を与えなければならない」

「週所定労働日数が通常の労働者より短い労働者(いわゆるパートタイマー)については、出勤率の条件を満たした場合、勤務日数に応じた日数(比例付与)を与える」

実務上のアドバイス

勤務実態に応じた「比例付与日数」を、明確に就業規則や労働条件通知書に記載しておくことがトラブル防止につながります。特に看護・介護の現場では「シフト勤務」「日数変動」が多いため、所定労働日数の定義づけが重要です。

有給休暇の誤認や誤付与は、労基署からの是正勧告や未払い賃金トラブルにも発展しかねません。

当事務所では、非常勤職員の有給休暇ルール整備や、実態に合わせた勤務日数の算定、比例付与表の掲示方法など、現場に即したアドバイスを行っています。

「誰に・何日・いつから?」を曖昧にせず、組織として説明責任を果たせる体制づくりをサポートいたします。お気軽にご相談ください。

試用期間中であっても、安易な解雇は違法とされる可能性があります。

試用期間とは、あくまで本採用前の「適性判断の猶予期間」であり、すでに労働契約は成立しています(労働契約法第6条)。

そのため、試用期間中であっても正当な理由がなければ解雇は認められません。

関連法令・判例・行政通達

■ 労働契約法 第16条(解雇の制限):客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は無効とする。

➡ 試用期間中であっても、「勤務態度が気に入らない」「即戦力でなかった」などの曖昧な理由では、裁判で解雇無効とされる可能性が高いでしょう。

■ 労働基準法 第21条(解雇予告の除外):使用者は、14日以内であれば解雇予告手当を支払わず解雇可能。

➡ ただし、14日を超えた場合は、「解雇の30日前予告」または「解雇予告手当(平均賃金の30日分)」が必要です。

■ 判例

- 東京地裁平成24年8月23日判決(生命保険募集業務の従業員)

生命保険募集業務の会社で、試用期間中に本採用を拒否された従業員が解雇の無効を主張し、裁判所は本採用拒否(留保解約権の行使)は無効と判断しました。会社に対し未払賃金14か月分以上の支払い(バックペイ)を命じています。 - ニュース証券事件(東京地判 平成21年1月30日)

証券営業マンが成績不振を理由に、試用期間6か月のうちわずか3か月強で解雇された事案。

裁判所は「わずか3か月強の期間をもって従業員としての適格性を有しないとは到底認めることができない」とし、解雇は客観的に合理的な理由がなく社会通念上相当と認められないとして無効としました。 - オープンタイドジャパン事件(東京地裁 平成14年8月23日)

年俸1300万円で採用された部長について、2か月余りで「業務の速やかさに欠ける」などの理由で本採用を拒否されたが、裁判所は「2か月で職責を果たすことは困難」として本採用拒否を無効と判断しました。 - ブラザー工業事件(名古屋地裁 昭和59年3月23日)

中途採用の「見習」社員から「試用」社員に登用され、その後さらに長期間の試用期間を経て解雇された事案。裁判所は「見習社員期間中に業務適性は判断できる」とし、長期の試用期間設定に合理性がないとして解雇を無効としました。

実務上の注意点

- 採用時に労働条件通知書や雇用契約書で、試用期間中であること、その目的(業務適性や勤務態度の確認)を明記しておくことが重要です。

- 試用期間中の不適格を理由とする解雇でも、面談記録や注意指導の経緯を残しておかないと、トラブルに発展することがあります。

医療・福祉業界では「人手不足」から焦って採用したものの、ミスマッチが早期に発覚するケースも少なくありません。

「試用期間中だから切れる」という考え方ではなく、あくまで「本採用前の判断材料を見極める期間」として、慎重な対応が求められます。

試用期間の設計や雇用契約書の見直しは、ぜひ一度ご相談ください。

「必ず正社員にしなければならない」という義務はありませんが、本人が希望した場合には、無期雇用に転換させなければなりません。

労働契約法第18条では、同一の使用者との間で有期労働契約が通算5年を超えた場合、労働者の申込みによって無期労働契約に転換する権利が認められています。

これが「無期転換ルール」です。

これは「正社員化」を意味するわけではなく、あくまで期間の定めがない労働契約への転換です。処遇や業務内容をどうするかは別途、就業規則や無期転換後の労働条件通知書で定める必要があります。関連法令:労働契約法第18条

なお、無期転換の申込みを拒んだ場合や、労働条件を不当に不利にすることはトラブルの元です。

当事務所では、無期転換ルールに対応した労働条件通知書・雇用契約書の作成支援も行っています。